【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

生命の様々

WHO(世界保健機関)によりCOVID-19 (2019年に発見されたCorona Virus Disease )と命名された新型コロナウイルス感染症の拡大は、パンデミックの様相を呈し全世界に大きな影響を与えています。連日、様々な報道が飛び交っていますが、ただただ、早期収束を願うばかりです。また読者の皆様におかれましては、くれぐれもご自愛専一にお過ごしください。

この騒動の中で、ウイルスとは何か? 細菌との違いは? 生命とは何か? 寿命とは? 等、私を含め、一般的には漠然と分かっているようで良く理解出来ていないことがありますので、以下に整理しました。

■生命の定義

NHK高校講座「生物基礎」によると、一般的な生物は次のように定義されています。

1.細胞から構成されている

2.自らエネルギーを生産してそれを利用することが出来る

3.DNAを持っている

4.子孫を生む

5.体内環境を一定に保とうとする

簡単に言えば、DNAを持ち自己複製を行うシステムだそうです。

では、ウイルスは生命なのか? との問いについては意見が分かれるようです。

ウイルスはDNAを持ち増殖(自己複製)しますので、上記定義に基づけばウイルスも生命体です。

しかし、ウイルスは細胞を持たず、代謝がなく単独では増殖せず「宿主」が必要ですので、私は生命体ではないとの意見を支持します。

■ウイルスと細菌(バクテリア)の違い

細菌は細胞を持ち、自己複製能力を持った微生物です。一つの細胞しか無いので単細胞生物です。

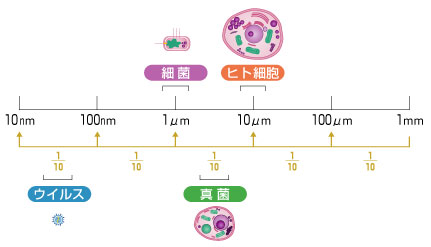

大きさの単位には、通常μm(マイクロメートル:mmの1/1000)が用いられ、細菌は光学顕微鏡で見ることができます。

一方ウイルスは、蛋白質の外殻、内部に遺伝子(DNA、RNA)を持っただけの単純な構造の微生物で、細菌のように栄養を摂取してエネルギーを生産するような生命活動は行いません。

大きさは、細菌よりもはるかに小さく、単位はnm(ナノメートル:μmの1/1000)が用いられます。それゆえウイルスを見るためには、電子顕微鏡が必要です。なお、コロナウイルスの大きさは100nm前後と言われています。

ウイルスと細菌の違い(出典:大幸薬品HP)

■生物(動物)の寿命

生命の星と呼ばれる地球には約870万種類の生物がいると推定されています。内訳は動物が約780万種、植物が約30万種、菌類が約60万種とのことですが、この中で約700万種は未知の生物と推定されています。

寿命が長い動物は、ベニクラゲ、海綿動物、アイスランド貝、赤ウニ、ガラパゴスゾウガメ、チューブワーム、ホッキョククジラ、ミルガイ、ムシトカゲ、鯉がTOP10(順不同)です。寿命は数10年から200年程度と言われていますが、アイスランド貝では500年超、海綿動物では1550年という記録もあります。

ベニクラゲは、寿命という点では断然1位で理論上5億年生きる個体もあるそうです。このベニクラゲは1度死んだように海底へ沈んでから根状態に変わり、幼生のポリプという状態に若返ることから「不老不死のクラゲ」と呼ばれることもあります。そのため理論上は永遠の命を持つとも言われていますが、多くのベニクラゲは、食物連鎖において捕食されるので、永遠に生き続ける個体はごくわずかです。

日本では鶴は千年、亀は万年と長寿のシンボルのように言われますが、鶴の寿命は20~30年(動物園でまれに50年程度)、亀は40~50年です。ガラパゴスゾウガメのように200年近く生きる種もあります。

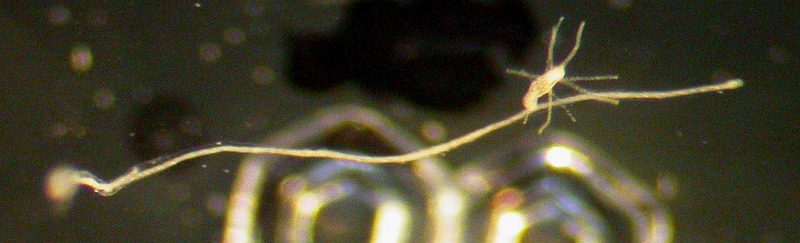

ベニクラゲ

ポリプへと若返りを達成したばかりのベニクラゲ

■最大の個体数

確認されている生物種の約半分以上は昆虫であり、約100万種確認されています。個体数では蟻も1京(10,000兆)匹と言われていますが、最多個体数を誇るのは、約1億5千万年前から生息すると言われるシロアリで約24京匹と推定されています。その総重量は全世界人口約77億人より重くなっています。また、シロアリの生態は以下の様に極めて興味深いものです。

・一昨年、ブラジルの北東部で約2億個の蟻塚群が発見されました。ほぼ英国本島と同じ広さのスペースに1種類のシロアリが築いた蟻塚群と推定され、ギザの大ピラミッド4,000個分の土が掘り出されたそうです。11の蟻塚を分析した結果、690~3,820年前に築かれたとのことです。

ブラジルで発見された英国の面積ほどもある蟻塚郡

・ヤマトシロアリの王は50年以上生きるそうです。蟻塚(約40万~100万匹)には、1匹の王と女王、その配下に多くの兵隊アリ(外敵対応)と働きアリ(巣作り+食料調達)、後述する女王の分身が生息します。昆虫の寿命は平均約2カ月ですが、ヤマトシロアリの場合、働きアリは約5年、兵隊アリは約10年、女王は25年以上、王は50年以上と長命です。

・シロアリは「一夫一妻」制ですが、女王は「分身の術」を持っており、単独で卵を産み、王の遺伝子を持たない「分身(クローン)」を作ります。女王が死んでも、分身が女王となり劣性遺伝を起こさず子孫を残す仕組みとなっています。女王は最大600匹の分身を作ることもあるようです。

また、子孫繁栄を願い、王を出来るだけ長生きさせるため、地中深くに王を専用の「低酸素特別室」に住まわせます。王は低酸素状態で代謝を下げ、細胞を痛める活性酸素を作らないシステムとなっています。シロアリは木材のセルロースを栄養源としています。しかし王は木が食べられない体なので働きアリが唾液と混ぜて特別食(ロイヤルフード)を作り口移しで食事をさせます。

これらの特別待遇で王の長寿を確かなものとしていますが、上述の特別食には未知の特殊な長寿成分が含まれているようで、京都大学が中心となり特許化に向け作業中とのことです。

なお、兵隊アリおよび働きアリ用にも特殊な工夫がされています。シロアリは体内の微生物の力を借りてセルロースを分解しており、排せつ物も他の個体の食物として提供し、微生物を共有する究極のエコシステムを作り上げました。それにしても王には「口移し」、庶民には「排せつ物」とは随分な格差社会ですね。別な方法でセルロースの分解を行っているシロアリもいるようですが、このようなシロアリの社会は極めて進化した「働き合い・助け合い」の社会であることには間違いありません。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。