【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

極小サイズのモノづくりで再び世界をリード

かつてモノづくり大国と言われた日本ですが、家電製品等のデジタル化に伴い、従来型の組み立て型製造業は、中国・韓国勢に取って代わられることになりました。結果として「日本のものづくりはもはや時代遅れである」という極端な主張も出て来ています。はたしてそうでしょうか。私は日本のモノづくりもまだまだ捨てたものではなく、ドイツと共に世界における有力な製造基盤としての高い評価を得ていると考えています。

マクロ経済データでは、日本の製造業による付加価値生産額は直近で110兆円あり、GDPの20%を超えています。主要先進国G7の中で、GDP比20%を超える製造業を維持しているのは、日本とドイツだけです。 日本では現在約1,000万人が製造業に従事していますが、30年前には約1,500万人が従事していました。この期間内の付加価値生産額は100兆円程度で大きく変わっていません。

つまり、付加価値生産性は150%に向上しています。日本のGDP約500兆円は就労者約6,700万人により生み出されており、一人当たりの付加価値生産額は約750万円です。製造業における一人当たりの付加価値生産額は約1,100万円となり生産性は1.5倍弱となっています。

「平成の失われた30年間」等とネガティブな表現が散見されますが、この期間内で日本の製造業は生産性を150%改善する実力をつけています。確かに、米国発のGAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)や中国のBAT(Baidu、Alibaba、Tencent)というプラットフォーマーがデジタル化の覇権を握っているとの指摘があります。

しかし、プラットフォーマーが機能するためには、現場の物理層(端末機器等)インフラが必要不可欠であり、中でも電子部品は、日本の製造業が世界でトップに君臨し、覇権を握っているといっても過言ではないでしょう。 今後とも様々な分野で日本の製造業はその活路を見いだしてゆくと確信していますが、その中で近い将来に大きく発展する領域として「極小サイズのモノづくり」があります。

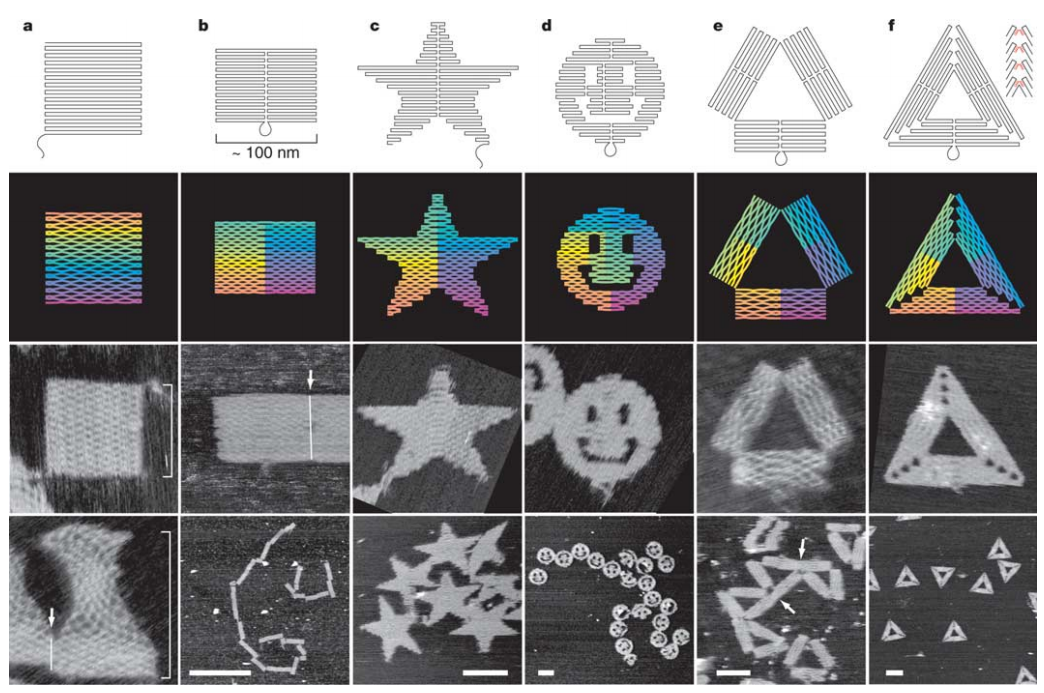

今回は「DNA Origami(折り紙)」について触れてみたいと思います。この技術は、遺伝情報をつかさどるDNA の特性を活用した細胞よりも小さいナノレベルのモノづくりの技術です。基本原理は、米国のネイドリアン・シーマンという研究者によって開発されました。その後、2006年に同じく米国カリフォルニア工科大学の研究者ポール・ロザムンドが「DNA折り紙」技術を発表。ナノサイズのスマイルマークや記号を作製し業界に衝撃を与えました。 「DNA折り紙」は大変奥深い技術です。素人の一人として、この技術を出来るだけ分かりやすく以下に紹介します。

2006年 Nature誌に掲載されたDNA折り紙

折り紙と名付けられていますが、実際は織物を想像した方が分かりやすいかも知れません。

通常DNAは二重らせん構造ですが、中には二重になっていない長い一本鎖DNAがあります。DNA折り紙は、この長い一本鎖DNAとステープルストランドと呼ばれる短いDNA鎖を組み合せる工夫によって生まれました。

DNAの二重らせん構造はA (アデニン)、G(グアニン)、C(シトシン)及びT(チミン)と呼ばれる4種類の物質(塩基)でつながっています。A・G・C・Tは結合できる種類が決まっており、「AとT」および「GとC」の結合のみが可能です。

この、A・G・C・Tが決まった種のみ結合することを利用します。ステープルストランドは長さが短いので比較的合成が簡単です。長い一本鎖DNAの(A・G・C・Tが配置された)任意の箇所と箇所を繋ぐステープルストランドを用意し、また別な箇所では長い一本鎖DNAの途中同士も結合するような設計をすることで、任意の形に折りたたむことができます。合成されたステープルストランドを一本鎖DNAに混合し、約90℃に加熱し約3時間冷却することで、幾重にも折りたたまれた長いDNAの横糸に、短いDNAの縦糸に見えるようなナノ単位の平面を造ることが出来るのです。

出典:J-STAGE DNAオリガミを使った1分子解析

この技術は、大きなサイズ(~100nm=0.1μm)の構造体が信頼性高く作れることに加え、特定の場所のステープルストランドに機能を付加できるという素晴らしい特徴も有しています。

さらに、それぞれのDNA鎖の先端に特殊なパーツ(一種のコネクター)を付加することにより、3次元構造のような複雑な構造物を作ることができます。たとえば、特殊な物質のみを捉える「ペンチ」のような構造物も実験的に開発されており、がん細胞に起因する微量物質の発見によりがん診断を行う可能性も出て来ています。また、カリフォルニア州立大学サンフランシスコ分校では、インフルエンザウイルスの半分程度の大きさのナノ・ロボットを開発しました。六角柱の形状で、がん細胞にのみ反応するセンサーがあり、正常細胞には反応しませんが、がん細胞を認識すると形状が変形し、中から抗体を放出してがん細胞を攻撃するという究極のがん治療ロボットです。カスタマイズ可能であり抗体も変更できますので、様々ながん治療に使える可能性があります。

一方、DNAは自己複製能力が高いので、万が一暴走すると人類の危急存亡になる可能性も否定出来ず、倫理面でのガイドライン作りも研究されています。

その概要は、下記の通りです。

1. Risk & Benefit の総合評価

2. 安全と環境への配慮

3. セキュリティと軍事転用への警戒

4. 説明責任と透明性

日本でも多くの大学(東京工業大学、東北大学、東京農工大学、東京大学、大阪大学、京都大学、関西大学等)が、DNA折り紙の研究・施策を研究しています。「DNA折り紙」は米国で開発された技術ですが、恐らく実用段階では日本が世界をリードすると期待される分野ではないでしょうか。

ぜひ、そうあって欲しいと思います。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。