【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

「スペースデブリ(宇宙ゴミ)」の現状と対策

次の成長事業領域の有力候補として宇宙ビジネスが脚光を浴びています。イーロン・マスク氏が創業したSpaceX社は、すでに再利用可能なロケットを開発しNASAから長期契約を獲得。有人月周回飛行、火星への有人飛行などを次々に発表し、新興勢力の頂点としてのポジションを確固たるものにしています。また、超小型衛星では英国がリードし、日本でも東大発ベンチャーのアクセルスペース社を筆頭に投資が活発化しています。大林組は「宇宙エレベーター」構想を発表するなど大手企業も負けてはいません。

ジョージ・クルーニーおよびサンドラ・ブロックが出演した「ゼロ・グラビティー(原題:Gravity)」という映画が、2013年に上映されました。日本では12月からの約2カ月間で、私を含む約190万人が観賞したそうです。美しい地球を背景に、ハッブル宇宙望遠鏡の修理作業を行うスペースシャトル乗組員たちに対し、「膨大な量の宇宙ゴミが高速で接近しているため船内に避難せよ」との緊急連絡が入るところがオープニングです。ロシアが自国の人工衛星を破壊したところ、他の人工衛星も連鎖的に破壊され宇宙ゴミとして拡散してしまう「ケスラーシンドローム(宇宙ゴミの連鎖発生危険性を説明するシミュレーション)」が発生したのです。スペースシャトルは大破し、宇宙飛行士も無重力の宇宙空間に放り出されてしまい、明確な救出の手段も無いままあらゆる手段を使って生還を試みるという手に汗握る展開の映画でした。宇宙ネタの好きな私としては、誇張はあるものの、細部にこだわった正確な描写に大いに感銘を受けました。

幸いに未だスペースデブリによる深刻な事故は発生していませんが、そのリスクは高まっており、上述の宇宙ビジネスの障害になる可能性もあり無視できない状況となっています。さまざまなスペースデブリ対策も講じられており、同時に新たな宇宙ビジネスの機会にもなっています。

スペースデブリは、故障した人工衛星や打ち上げロケットの上段などが爆発・衝突し、発生した破片などの総称ですが、さまざまな大きさがあります。1957年に当時のソ連が人類初の人工衛星スプートニク1号を打上げて以来60年以上経過し、その間に数千回もの打ち上げが行われ、数十万トンの物体が宇宙空間に投入されています。その多くは既に大気圏に突入し燃え尽きていますが、役割終了や故障した宇宙機や、運用上放出された部品、200回以上にものぼる爆発により発生した破片など多数のゴミが発生し、現在地球を周回しています。これらのゴミは低軌道では秒速8km以上と非常に高速で移動しており、高度約400kmの低軌道を周回するISS(国際宇宙ステーション)や人工衛星に衝突すると、極めて深刻な被害をもたらすことになります。2007年1月、中国が衛星迎撃ミサイルの実験として自国の気象衛星を高度865kmで破壊した結果、約3,000個のスペースデブリが発生しました。2009年2月、商業通信衛星イリジウムとロシアの軍事衛星が高度789kmで衝突し、10cm以上のデブリ(破片)だけで約2,300個が発生しました。2016年時点でも約1,500個のスペースデブリがその軌道とともに確認されています。当初、軌道高度の違いからISSには直接的な危険は無いと想定されましたが、2012年に一つのスペースデブリがISSに衝突する危険性が発見され、6名の宇宙飛行士は2機の救助艇に避難するという事態が発生しました。幸い衝突は避けられましたが、このスペースデブリはISSの近傍120mを通過したそうです。

昨年10月時点で、約20,000個のスペースデブリを含む宇宙飛行物体が、その軌道と共に確認されています(2,218機の運用中衛星を含む)。加えて、軌道が確認出来ないものを含めると、サイズ10cm以上約34,000個、1~10cm約900,000個、1cm未満約1.28億個のスペースデブリが存在すると推定されています。

さて、この膨大な数のスペースデブリへの対策はどうなっているのでしょうか。

■ISSや衛星の保護

・基本的にはホイップル・シールド(バンパー)と呼ばれる防護壁が使用されています。比較的小さなスペースデブリや隕石などへの対策で、秒速3~18kmの飛来物に対し有効だそうです。宇宙版の防弾チョッキのようなものです。その仕様は保護対象によって異なりますが、ISSでは約100種類のシールドが使用されています。

NASAの宇宙探査機「スターダスト」で使用されたホイップル・シールド

写真引用:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』

・しかし、10cm超の飛来物からの保護は困難であり、衝突が予想される場合には、ISSの軌道を変更することにより回避します。

■スペースデブリ除去

スペースデブリ除去が本質的な対策ですが、各国でさまざまな研究が行われており、新たな事業機会と認識されています。

・日本ではスカパーJSAT社が、今年6月、スペースデブリ除去の事業化に向けた衛星の設計と開発に着手することを発表しました。デブリ除去事業は2026年のサービス開始が予定されています。スペースデブリの一部をレーザーで蒸発させて推力を得ることで軌道を変え、大気圏へ突入させるという技術です。本計画にはJAXA、名古屋大学および九州大学も協力すると報道されています。

デブリ除去の仕組みを示したイメージ図

(出典:スカパーJSAT社 2020年6月11日付ニュースリリース)

・導電性テザー(Tether)もスペースデブリ除去で有望な技術の一つであると注目されています。衛星から電線を垂らして電流を流すことで、地磁気との相互影響によりローレンツ力(フレミングの左手の法則に似ています)を発生させ、化学エンジンを使わなくても軌道変更ができる技術です。この技術を使ってスペースデブリ除去を目指すTUI社(Tethers Unlimited, Inc)が、軌道上にあるデブリでの実証実験に成功しています。放置するより24倍以上速く軌道変更できたそうです。この技術を使うことで、軌道を離れ大気圏に再突入し消滅するまでの時間を短縮できます。

TUIの導電性テザー実証機

(出典:TUI社 2020年1月16日付ニュースリリース)

・スイスのスタートアップ企業「クリアスペース(ClearSpace)」は、ロボットアームによりデブリを捕獲し一緒に大気圏へ突入する計画を発表しています。2025年に初号機 ClearSpace-1を打上げる予定で、ESA(The European Space Agency)が本計画を支援しています。

■「スペースデブリ」を発生させないためのルール作り

・人工衛星が劣化して徐々に分解していくという場合は、「人工衛星が壊れないように、使用後の燃料をすべて投棄し、時間が経っても爆発しないようにする。」そのような国際ルール作りが協議されています。

・衛星の衝突回避

衛星を次々に打ち上げると地球周辺の宇宙空間も狭くなって、衛星衝突の可能性が高まります。従い、打上げた人工衛星の軌道報告義務をしっかりと課し、米国の人工衛星軌道追跡ステーションと連携し合い、衝突を回避する活動も行われています。

いずれも高度な技術と莫大な資金が必要ですが、宇宙ビジネスは次世代成長領域として有望であり、その中でも「スペースデブリ」は有力なビジネス対象となるのではないでしょうか。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド

企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。

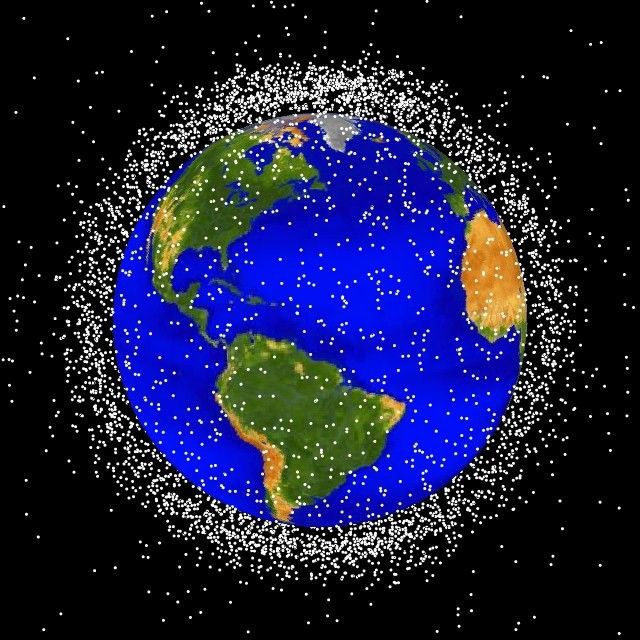

スペースデブリイメージ図

写真引用:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』