【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

地球儀というイノベーション

前号では「宇宙のロマン」として、人類の永遠のロマンと謎である宇宙について、天動説から地動説、さらには物体を構成する元素の生成プロセスについて触れさせていただきました。

今回は、生命が溢れる水の惑星「地球」の形状についての歴史的な認識と、それを具現化した「地球儀」についてお話しします。現代では、ご家庭特に小さなお子様がおられる場合や企業において、大小さまざまな「地球儀」をごく自然に見かけます。現代人は、地球が球体であることを当たり前のように認識しています。では、古代人はいつ頃から地球を球体と認識し始めたのでしょうか?

古代人は限られた情報の中で、独自の世界観や宇宙観を持っていました。当時は現代の我々も日々感じるように、大地(地球)は動かず、太陽や星々が動いているという考え方でした。古代インドの宇宙観は、世界は巨大な亀の甲羅の上に3頭の像が半球状の大地を支えており、大地の上には須弥山(しゅみせん)という山がそびえ、さらに、巨大な大蛇が亀も含めて取り巻き支えるというものでした。

古代インドの世界観

地球球体説は比較的古く、古代ギリシャの学者で紀元前6世紀に活躍したピタゴラスが初めて提唱したと言われています。帆船が遠ざかる際に、船体が徐々に消えて行き、最後にマストが消える事実や月食の際に丸い地球の影が見られることなどから、球形を想像できたのでしょう。その後もさまざまな学者に説が浸透し、紀元前5世紀頃には地球球体説が主流となりました。同じ頃、古代ギリシャの数学者であり哲学者のフィオラオスが、宇宙の中心に火があり、地球や太陽を含めてすべての天体がその周りを公転するという説を唱えていました。当時のギリシャの先進性には驚かされるばかりです。この様な流れで、やはり古代ギリシャの哲学者クラテスが紀元前150年頃に、世界で初めて地球儀を製作しました。

中世においては、ヨーロッパでは宗教的な制約から地球球体説は主流でありませんでしたので、地球儀が作られていたという記録は残っていません。一方、イスラム世界では地球儀が製作されたといわれています。1492年にドイツの天文学者・地理学者・探検家マルティン・ベハイム(Martin (von) Behaim)が制作した直径51cmの金属製地球儀が、現存する最古のものといわれています。

マルティン・ベハイムの地球儀(ニュルンベルク)

(出典 https://www.dhm.de/fileadmin/medien/relaunch/3._Der_Behaim_Globus_-_eine_Welt_mit_drei_Kontinenten.jpg)

この地球儀は、ニュルンベルクのゲルマン国立博物館に保存されています。ベハイムは大航海時代に最も重要であった地図・海図の情報を持っており、ポルトガル国王にも最先端の海図を売却したことをきっかけに同国王に使えるようになったそうです。1492年はコロンブスが新大陸を発見した年ですが、この地球儀には下図のように大西洋と太平洋が一体化しており、新南北大陸は記載されず、大きなジパング(日本)が欧州大陸の西方に記載されています。大航海時代には地球球体説が徐々に広まっていったことで、地球儀の製作が広く行われるようになり、最終的にマゼランが世界一周の航海を成し遂げると(1519〜1521年)、地球球体説が完全に証明されることとなりました。

マルティン・ベハイムが想像した大西洋側の詳細

(出典 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/

Martin_Behaim_1492_Ocean_Map.png/602px-Martin_Behaim_1492_Ocean_Map.png)

日本にはいつ頃地球儀が伝わったのでしょうか? 伝来した正確な年代は不明ですが、ルイス・フロイスの「日本史」に、天正8年(1580)には、すでに織田信長が地球儀を所有していたと記載されています。新しいことに目ざとく改革派の信長は、宣教師にどうやって日本に来たか地球儀で説明させ、その遠大なルートに大変感心したそうです。その後、天正19年(1591)には、天正遣欧使節が豊臣秀吉にヨーロッパ製の地球儀を献上しています。

日本に現存する最古の地球儀は、1700年にオランダのファルクが製作したもので、長崎県平戸市の松浦史料博物館に残っています。「ファルク地球儀」はその後主流となり、現在でもこの形式の地球儀が販売されています。

さて、江戸時代に入ってからは、国内でもさまざまな地球儀が制作されましたが、庶民が地球儀を知ったのは明治時代になってからです。寺子屋から小学校に替わり、正式に授業で教えられたそうです。島崎藤村の『夜明け前』にその描写があります。

「新時代の教育はこの半蔵の前にひらけつつあった。松本までやって来て見て、彼は一層その事を確かめた。それは全く在来の寺子屋式を改め、欧米の学風を取りいれようとしたもので、師範の講習もその趣意のもとに行われていた。(中略)教師の心得べきことは何よりもまず世界の知識を児童に与えることで、(中略)単語図を教えよ。石盤を用いてまず片仮名の字形を教え、それより習字本を授けよ。地図を示せ。地球儀を示せ。」

それでは、地球儀をどのように教えたのでしょうか?

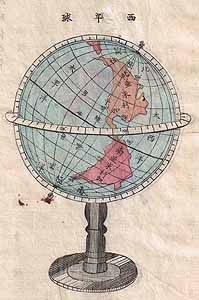

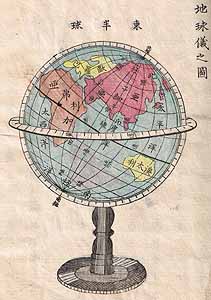

次図が明治8年(1875)の『小学問答 地球儀之部』に掲載された地球儀です。問答という通り、本文では地球儀についてQ&Aで話が進んでいきます。

Q なぜに地球儀と名つくるや?

A 地球の形に模して作りしものなればなり。あたかも橙の如し

Q 東西の中径(赤道の直径)は幾里なるや?

A およそ3234里なり

Q 南北の中径は幾里なるや?

A およそ3223里なり

庶民が初めて見た地球儀

(出典 https://tanken.com/globe5.jpg およびhttps://tanken.com/globe6.jpg)

インターネット時代の現代では、電子地球儀ともいわれるサービスが当たり前になりました。Google Earthはその典型サービスであり、宇宙から見た地球の姿を宇宙飛行士になった臨場感を持って見ることができます。その一方で、ごく少数ですが、現代でも「地球は平面である」を信ずる人たち(Flat Earther)がいます。最盛期でも2000人程度だったようですが、なかでも、米国人のMike Hughesという元スタントマンが有名で、自作のロケットで上昇すればその証拠が得られると主張していました。本年2月、そのロケットに乗り込み打上げを行いましたが、墜落し死亡してしまいました。

Google Earthからの地球

(出典 https://media.nationalgeographic.org/assets/photos/807/610/3cc20217-f0e0-4fd5-94e6-393af1b947da.png)

オーランド・ファーガソンによる平面地球

(出典 https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/

2031214-flat-earth-theory.jpg?itok=_D2ZFchs)

現代に生きる我々は地球が球体であることを「常識」として理解しています。先人たちは、日常生活からでは想像できない「地球が丸い」ことをさまざまな事実から推測し、地球球体説を考案しました。その「新概念」を万民に理解できるように考案された地球儀は、当時としては正に「イノベーション」であったと思います。さらに、その球体地球が太陽を中心に公転することが定説となるまでには、多くの科学者が既成概念や宗教上の圧力と闘った経緯があります。

情報が溢れる現代においても「既成概念」や「定説」が、くつがえることもあるでしょう。世の中で起きているさまざまな事象を一方向から解釈するのではなく、多面的な視点で物事を見ていきたいものです。次の「新概念」や「新定説」はいつ、どこで見られるのでしょうか。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。

(出典 https://rika-net.com/contents/cp0320a/contents/rekishi/answer01/img/figure_01.gif)