【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

宇宙探求のロマンと天文学の歴史・進化

人類は古代から夜空を見上げ感動し、さまざまな不思議な現象に魅惑され、時には畏怖の念を持って未来の吉凶の占いを行ってきました。われわれ地球人は昼夜があり、かつ比較的薄い大気層に覆われた地球に住むことで、夜間に星空を観つつ「宇宙」という概念を持つことができています。地球は約24時間で自転しつつ、約365日で太陽の周りを公転しています。自転の地軸は太陽面とほぼ平行なので、昼夜ができます。もし、海王星のように地軸が太陽面に対し垂直であれば、また水星のように太陽の潮汐力により自転と公転が同期すると、昼夜は存在しません。さらに、金星や巨大ガス惑星のように分厚い大気層があれば、地上からは宇宙もしくは空という感覚は存在しないでしょう。幸いなことに、われわれは星空に魅了され、「宇宙」という概念を持つことができる環境に住むことにより、天文学が生まれました。

天文学の歴史・進化(望遠鏡の進化)

屈折望遠鏡(ガリレオ式)

今を遡ること約400年、オランダの眼鏡屋ハンス・リッペルスハイは自身が眼鏡師として、さまざまなレンズを取り扱っていました。偶然、二枚のレンズを組み合わせると遠くのものが近くに見えることに気付きました。

対物レンズに凸レンズ、接眼レンズに凹レンズという今でいう「ガリレオ式」もしくは「オランダ式」と呼ばれる望遠鏡の発明です。1608年10月2日に発明されたこの望遠鏡は、たった二枚のレンズの組み合わせで正立像が得られるという点、また色収差と呼ばれる色ずれが少ないという優れた特長がありました。しかし、視野が非常に狭いという弱点があり、現在の天体望遠鏡には使われていません。

最初は軍事偵察用に売り込まれましたが、イタリア人のガリレオ・ガリレイは、1609年に倍率3倍の望遠鏡を作り、その筒先を宇宙に向けました。彼の望遠鏡はその後、口径3.8cmそして口径5.8cm、倍率も数十倍になりました。

ガリレオはその望遠鏡で月のクレーターを観測し、土星の「耳」(数十倍の倍率では輪と認識できなかったようです)、木星をまわる4つの星を発見。4つの星が木星を中心に行き来する様子を観測し、太陽系の縮図ともいうべき仕組みを発見しました。こうした初期の望遠鏡による星の観測により、われわれの宇宙観は、地球中心の天動説から地動説へと大転換することになりました。

ガリレオの望遠鏡(レプリカ)

(出典 アストロアーツ Web サイト)

屈折望遠鏡(ケブラー式)

1611年ドイツの天文学者、ヨハネス・ケプラーは、接眼レンズを凸レンズ(ガリレオ式は凹レンズ)にした現在の屈折式望遠鏡に近い「ケプラー式望遠鏡」を発明しました。

ケプラー式の望遠鏡は、ガリレオ式の望遠鏡に比べると同じ倍率でも視野が格段に広く、また接眼レンズの焦点位置にクロスヘアー(十字線)を入れれば、望遠鏡の視野内に十字線を入れることができました。架台に分度器のような指標をつけて、視野の十字線の交点に星を入れれば簡単な位置測定ができるようになりました。

ケプラー式の望遠鏡の欠点は、視野が逆さに見えること(倒立像)・像のまわりに色収差ができる(色が付く)ことでしたが、ガリレオ式に比べて天体の観測に向いた特性により、以降の屈折望遠鏡の主流はこのケプラー式となりました。

天体望遠鏡は対物レンズの口径を大きくすることで解像力が増し、詳細が観測できるようになります。しかし対物レンズの大口径化と高倍率化により前述の色収差が激しくなり、結果として解像度を下げる要因になりました。その解決策として、対物レンズの口径に対する焦点距離を長く(レンズの曲率を緩く)することが発見されました。

この頃の望遠鏡は対物レンズ口径数cmだったものが徐々に大きくなり、ホイヘンスによりついに20cmのレンズも作られるようになりました。しかし色収差を抑えるため焦点距離も長くなり60mにもなりました。こうなると望遠鏡はクレーンのような構造の巨大な架台に吊られる構造になり、ケプラー式の口径に限界が来ました。

反射望遠鏡

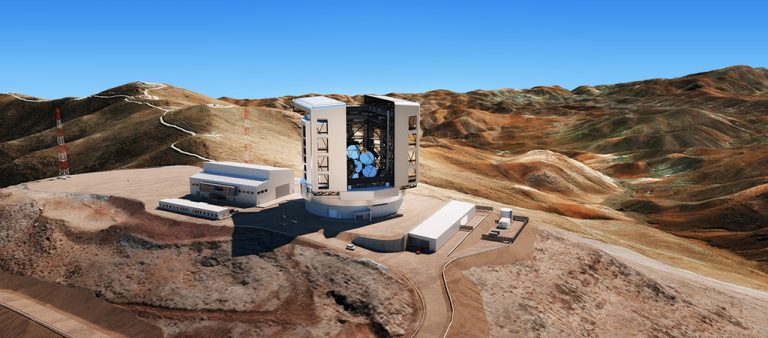

現代の望遠鏡は、光を集めて像をつくるレンズの替わりに凹面鏡を使う反射式が主流となっています。その口径は大型化し10mを超えるものまで出現しています。ハワイ島のマウナケア山頂(4,205m)には12の天文台が建設されており、日本のスバル望遠鏡(口径8.3m:一枚鏡としては世界最大)を含む大小さまざまな各種望遠鏡が設置されています。この大型化も反射鏡の製作の観点から限界が近づいており、新たな流れとして複数の鏡を配置して大型化する技術が主流となっています。チリのラス・カンパナスで建設中のGMT(Giant Mageran Telescope)は、直径8.4mという巨大な円形鏡を7枚組み合わせて、疑似的に直径24.5メートルの巨大な反射鏡が使用され、2029年に完成する予定です。

GMT完成予想図(出典 ABAKO PARTNERS)

さらに巨大なTMT(Thirty Meter Telescope)が、総額18億ドルの日・米・カナダ・中国・インドの共同プロジェクトとして計画されています。492枚の六角形の鏡を組み合わせて30mの口径を複合的に実現する世界最大の望遠鏡です。ハワイのマウナケア山頂付近に建設される予定で着工しましたが、聖地を汚すという住民の再三の反対により工事が中断し、完成が危ぶまれています。新たな建設場所への変更も有り得る状況です。

TMT完成予想図(出典 国立天文台WEBサイト)

電波望遠鏡

天体観測は元々可視光線が基本でしたが、現在は赤外線~可視光線~紫外線~X線も含めて多様な波長での観測が行われています。また、近年はさらに波長の長い電磁波(すなわち透過性が高い)を使用する電波望遠鏡も活用されています。電波望遠鏡も巨大化し、2020年に中国が完成させた「天眼」はアンテナ径が500mで世界最大となっています。

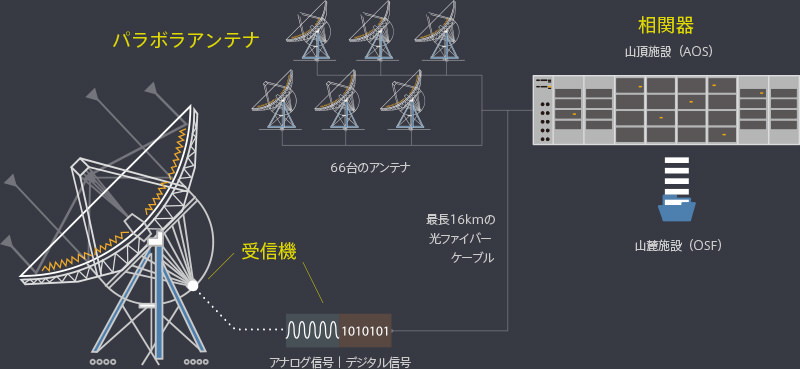

一方、日本は欧州、米国、台湾と共同で、チリのアタカマ砂漠にALMA(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)という電波望遠鏡システムを構築し、すでに2015年から観測が始まっています。このALMAは、アンテナ径が7~25mの66基の電波望遠鏡で構成され、世界最高性能を発揮しています。66基で合成されるアンテナ径は実質16kmとなり、解像度は人間の視力に例えると「視力6,000」、大阪に落ちている1円玉の大きさが東京から見分けられる能力に相当します。

左:ALMA(出典 SWI swissinfo.ch)、右:ALMAの概略(出典 ALMA WEBサイト)

大気層による影響

このように巨大化する望遠鏡ですが、地上で観測する限り、大気層による揺らぎでシャープな映像は得られません。例えば、100億年かけて到達した光が最後の約100kmを通過するわずか1万分の3秒で乱れが生じてしまいます。これを補正する技術が「補償光学(Adaptive Optics)」と呼ばれ、多くの大型望遠鏡で使用されています。観測対象の近傍にある星(ガイド星と呼ばれる)の揺らぎを波面センサーで測定。その波面の揺らぎを打ち消す動きをする可変鏡でひずみを修正するという技術です。しかし、近傍にガイド星があるとは限りませんので、最近は高度90~100kmに存在するナトリウム層にレーザーで人工のガイド星を作り、同様の補正を行うことも実用化されています。

究極の望遠鏡、ハッブル宇宙望遠鏡

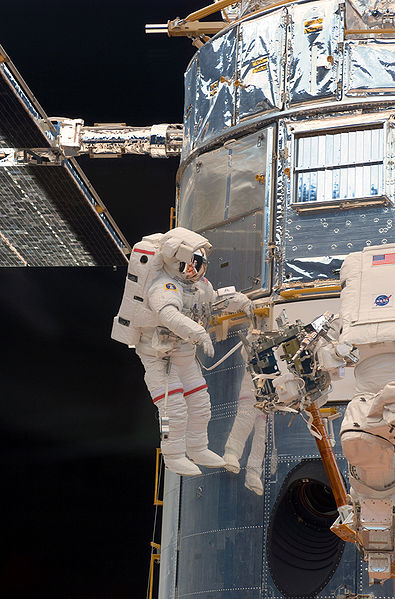

地上望遠鏡の補償光学は相当進化しましたが限界があり、大気のない宇宙空間での観測にはかないません。もちろん、宇宙空間に巨大な望遠鏡を設置するには膨大なコストがかかり、故障の際も大変です。NASAは約50年前から地球周回軌道上に巨大な反射望遠鏡を打ち上げる構想を持ち、苦節20年の開発期間の後、30年前の1990年4月にハッブル宇宙望遠鏡(HST:Hubble Space Telescope)を、スペースシャトルで打上げました。

左:修理作業する宇宙飛行士(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』)

右:ハッブル宇宙望遠鏡のファクトデータ(出典 EXPRESS.CO.UK)

HSTは反射鏡口径2.4m、長さ約13m、約11トンの巨大な望遠鏡で、高度約575kmの低軌道に投入されました。しかし、打上げ直後に反射鏡の端が設計より0.002mm平たく歪んでいることが発覚。この誤差により分解能は予定の5%になってしまい(いわゆる「ピンボケ」)、最初の画像を確認した際には関係者の落胆は計り知れないものでした。その後、5度のスペースシャトルの改修・保守ミッションにより、さまざまな改修を行い、結果的に当初の期待性能を大幅に上回る、天文学史上最高の望遠鏡としての地位を確立しました。世界各国の天文学者はHSTにより素晴らしい新発見をしたことは当然ですが、HSTが提供する画像は老若男女を問わず、われわれ一般市民を魅了することになりました。

ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた宇宙:

左上:おたまじゃくし銀河 Arp188、右上:コーン星雲 NGC2264、左下:オメガ星雲 M17 での恒星の誕生、右下:融合銀河 NGC4676

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』)

HSTの後継、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡

5度の改修・保守ミッションで延命し、また大活躍したハッブル宇宙望遠鏡は、これ以上の改修・保守ミッションは行わないことが決定されており、その寿命が近づいています。その後継機としてジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST: James Webb Space Telescope) が計画され、打ち上げが2021年に予定されています。主鏡の直径は約6.5m(18 枚の六角形反射鏡で構成)で、ハッブル宇宙望遠鏡よりもさらに高性能化が図られています。ただし観測波長域は近赤外線・赤外線のみで、近紫外線・可視光の観測能力はありません。地球と太陽の重力の釣り合いが取れる地点(ラグランジュ点 )、具体的には地球から見て太陽の反対方向150万km、太陽・地球・JWSTの相対位置が変化しない地点に投入されます。150万kmというと月までの距離の約4倍です。JWSTは太陽側にテニスコート程の大きさの遮光スクリーンを展開し、太陽光による影響を排除する仕組みにもなっています。

2000年初頭からハッブル宇宙望遠鏡の後継機として開発されていましたが、技術的困難や予算獲得などで遅延し、何度もプロジェクト中止の危機があり、最終的に2021年3月の打ち上げが決定されました。しかし、COVID-19による遅延もあり、またしても来年10月31日の打ち上げに延期されました。開発コストは大幅に超過し、現在すでに約100億ドル(約1兆円)になっているそうです。完成の暁には、前述のGMT、TMT、ALMAなどと連携し、宇宙創成後の1st Star の発見やその起源について新たな情報が得られることでしょう。

左:完成想像図(出典 The Human Adventures in Space Exploration) 右:反射鏡製作並びに最終調整現場(出典 LA TERCERA)

今、世界は新型コロナ感染症の蔓延により疲弊しています。日本は欧米に比べると感染者数は少ないのですが、それでも空前の困難の中で全ての国民がコロナに打勝つべく頑張っています。 壮大な宇宙を考えることにより、少しでもコロナによるストレスが緩和されることをお祈りする次第です。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。