【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

鉄砲伝来と日本の火縄銃 国友鉄砲 ~戦国時代に飛躍した精密工業~

NHKの大河ドラマ「麒麟がくる」をご覧になっている方々も多いと思います。本ドラマでは明智光秀が従来とは異なる視点で描写されており、我々視聴者も少なからず「にわか光秀ファン」になっているのではないでしょうか。このドラマは、力のある者が勢力を拡大し守旧勢力を打ち破り、下克上真っ盛りの戦国時代が終息してゆく過程を見事に描写しています。

その激動の世の中で、新兵器である鉄砲にいち早く着目した武将が大きな成果を上げていく過程は、現代のビジネス業界にも相通ずるものがあると改めて感じ入るところです。

鉄砲は従来の弓矢とは桁違いの威力がある一方、再装填には時間が掛かるという弱点がありました。その威力に着目して大量保有を促進した武将がいる傍ら、弱点に引きずられ導入に後れをとった武将もいました。結果、後者は敗者となって滅亡することになりました。まさに、事業環境が激変する現代における企業の生き残りをかけた戦いとも相通ずるところがあります。

鉄砲の伝来

天文12年8月25日(1543年9月23日)、中国の寧波(ニンポー)に行こうとしていた中国(明)船が暴風雨に遭遇し、大隅国種子島の南方、西村の小浦に漂着しました。約100人の乗客の中に明の儒者がおり、村の宰領だった西村時貫(織部丞)は、杖で砂の上に字を書き「どこから来たか」「何のために来たか」と尋ねました。明の儒者の答えにより、同乗の外国人はポルトガル人であること、また貿易以外の目的はないことが判明しました。27日、船を北に向け、宗主のいる赤尾木港(西之表市)に入れ、島主の種子島時堯に謁見させました。

ポルトガル伝来銃(出典:種子島 西之表市WEB)

その時、ポルトガル人3人はそれぞれ3尺(約90cm)程度の銃を持っており、試射して人々を驚かせました。当時16歳の時堯は高額(200両と金3.3kg)を支払い2丁の銃を購入しました。さらに小姓の篠川小四郎に火薬の製法と調合法を習わせ、射撃も学ばせました。 時堯が銃を買い求めた際、ポルトガル人は「売るまでもなく、お礼に譲る」と、好意的な返事でした。しかし、家臣と相談し高額を支払ったところ、ポルトガル人は喜んで、さらに1丁の銃を贈りました。

時堯は領主の島津貴久経由で将軍足利義晴に1丁を献上するとともに、強い好奇心から刀鍛冶の八板金兵衛尉清定らを集め、分解・複製を命じました。島には本能寺の分院があり、献上に際しては本能寺が仲介の労をとったとのことです。本来なら家宝として門外不出のお蔵入りになっても不思議ではないのですが、若く進歩的な考えの時堯により、世を変える大変革が起きることになりました。

翌天文13年、ポルトガル船が来航しましたが、この時には鉄匠を一人連れていたようで、時堯は大いに喜び、島の刀鍛冶に銃を製造させました。島では砂鉄が産出し高品位の鉄が得られたこと、刀剣製造による鉄加工技術があったことが鍵となりました。

種子島時尭像(出典:たねがしま-WIKI-)

銃身は程なく複製できましたが、最大の難関は銃身の底をふさぐ尾栓でした。尾栓は爆発力に耐えると同時に銃身清掃のために取外しができなければならず、その製法が分かりませんでした。

金兵衛の娘、若狭がポルトガル人への嫁入りの要求を受けいれることで、教えを乞うたと伝えられています。そのポルトガル人も作り方を知らなかったようです。翌年1月、ポルトガル人は若狭を連れて出航し、同年8月再度ポルトガル船が来航し、乗船していた技術者から尾栓のふさぎ方を習いました。それは、らせん状の鉄線でネジを切るという手法でした。それまでは、「張りふさぎ」という熱と圧力による圧接の手法でふさいでいました。こうして、種子島では鉄砲伝来後わずか数年で、本物に劣らない鉄砲を製造できるようになりました。

八板金兵衛が作ったと伝えられている火縄銃(出典:刀剣ワールドWEB)

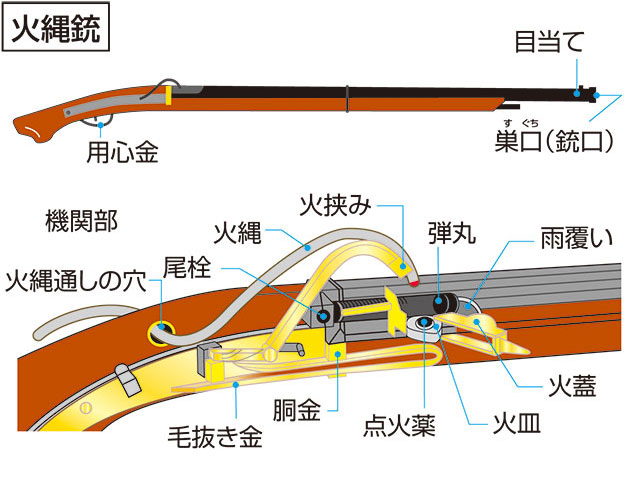

火縄銃の構造(出典:Weblio辞書)

鉄砲の製造と普及

当時は戦国時代であり、新兵器が出現すると目ざとく大金で購入する人たちがいました。紀州根来(ねごろ)の杉坊明算もその一人で、鉄砲を求めて種子島に渡りました。また、近畿一円には八板金兵衛のもとを訪れた堺の貿易商人、橘屋又三郎により伝えられました。さらに、日本の商船が明からの帰路、台風に遭い伊豆に漂着し、その際鉄砲技術を習熟した種子島の松下五郎三郎が乗船しており、関東地方にも鉄砲が伝えられたとのことです。

鉄砲を献上された将軍足利義晴は興味を持たなかったが、子の義輝は大いに興味を持ったそうです。義輝は細川晴元を通じて、国友(現滋賀県長浜市)の鉄匠に手元の鉄砲を貸し渡し、製造を命じました。以降、明治新政府に鉄砲製造を禁止されるまでの約300年、国友は時の権力者の直轄地となり鉄砲の一大生産拠点となりました。

鉄砲を重視した信長は、天文23年(1554年)、斎藤道三との会見に、鉄砲500丁を持参したと言われています。その5年前に、信長は国友の鍛冶に500丁を製造させていました。当時、国友には各地より鉄砲の注文もあり、一部の大名は鉄砲鍛冶を抱えようとする動きもありましたが、鉄砲に格別注目していた信長は、次の五カ条の掟を出して取り締まりました。

(現代訳)

急な用向きに際し、差支えなきよう、常々用向きを大切に心得ておくこと

- 1.全ての鉄砲鍛冶は下命された場合、違反する(達成出来ない)者は、直ちに報告しその理由の 了解を得ること

- 2.諸国の鉄砲製作をおこなうものは届け出ること

- 3.諸国にて大小の鉄砲を製作する際は直ちに届け出ること

- 4.鉄砲鍛冶は新銃身を受け取った場合は、吟味(評価)の上届け出ること

- 5.鉄砲細工(詳細)をみだりに他人に伝承してはいけない

この五か条の趣旨を固く守るべし

元亀元年(1570年)、石山本願寺との戦いで鉄砲の威力を確信した信長は、朝倉義景を滅亡させ、浅井長政を自刃させた後、国友を支配しました。翌年、信長は木下藤吉郎に命じて、二百匁玉筒(270cm)の大筒を2丁製造させたと伝わっています。信長はいち早く、鉄砲の威力のみならず大砲の破壊力に注目していたことがうかがえます。

信長は、永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いでも鉄砲を使用しています。永禄11年(1568年)に堺を直轄しており、有名な長篠の合戦(1575年)で使用した3,000丁の鉄砲の一部は、堺で製造されたと推測されます。

木下藤吉郎は石山本願寺との戦いに際し、本願寺を応援した湖北の僧侶を鎮圧し、その武功で天正元年(1573年)に浅井家の領地を継承し、長浜城主となりました(長浜市の市章は市町村合併までは「千成瓢箪」でした)。

その後の大きな合戦では、鉄砲が勝敗を決することになりました。

| 総勢 | 鉄砲 | 装備率 | ||

| 天正三年(1575年) | 長篠の合戦 | 30,000人 | 3,000丁 | 10% |

| 文禄元年(1592年) | 文禄の役 | 200,000人 | 60,000丁 | 30% |

| 慶長二年(1597年) | 慶長の役 | 140,000人 | 50,000丁 | 36% |

| 慶長五年(1600年) | 関ケ原合戦 | 240,000人 | 80,000丁 | 33% |

| 慶長十九年(1614年) | 大坂の陣 | 300,000人 | 100,000丁 | 33% |

鉄砲が戦いの主流となる過程で、約50種類ものさまざまな口径の銃が製造されました。

| 銃口径 | 鉛弾口径 | |

| 1分玉~8分玉 | 4.031~8.063mm | 3.944~7.905mm |

| 1匁玉~500匁玉 | 8.687~68.933mm | 8.517~67.599mm |

| 1貫目玉~5貫目玉 | 86.870~148.561mm | 84.173~145.652mm |

国友鉄砲

一方、堺においても鉄砲が量産されていましたが、国友鉄砲とは顧客に違いがあったようです。国友鉄砲は、信長、藤吉郎など時の権力者の戦略もあったのでしょうが、戦国大名からの注文生産が多く、堺鉄砲は装飾等を施した標準生産で広く販売されていたようです。現代ビジネス風に言えば、国友鉄砲はいわゆるOEM製品であり、堺鉄砲は市販(アフターマーケット)製品といったところでしょうか。

国友鉄砲は極めて精密に製作され、その優秀性は高く評価されていました。文禄元年(1592年)の朝鮮の役に際し、秀吉は国友の野村肥後守を鉄砲組頭として250人を随行させました。朝鮮半島では、清王朝の基礎を作ったヌルハチの臣、馬臣と朝鮮の使者、申忠一との間で、次の問答が交わされたと「李朝実録」に記載されています。

国友は現在の滋賀県長浜市(赤丸部)

- ・馬臣 :

おまえの国は鴨緑江地方に日本人を配しているというが、本当か

- ・申忠一 :

しかり、日本の投降兵は我が国を思慕し、我が国はこれに衣食住を給し、・・・彼らはわが国防を負担せんという。

わが国王は日本人の誠意を感じ、これを配している - ・馬臣 :

小さいものでも(鳥銃は)命中するか - ・申忠一 :

倭銃は飛ぶ鳥も充てることができる - ・馬臣 :

良く兜を通し得るか - ・申忠一 :

鳥銃を放つと、二重に作り固めた木牌でも打ち抜くことができる。故に薄鉄で造ったもの位なら何でもない

当時の国友鉄砲の優秀性はこのように伝えられており、旧式の火砲しか持たなかった明鮮軍を一時圧倒しました。一方で、大砲を整備した明鮮軍に結局敗北することになりました。

先日、滋賀県長浜市国友町の国友鉄砲ミュージアムを訪問する機会がありました。館長に標準的な国友鉄砲の威力についてお尋ねしたところ、50mの距離で4cmの杉板を貫通するとのお答えでした。つまり、弓矢・刀にはある程度有効であった甲冑は全く役に立たなくなりました。結果として鉄砲は急速に普及し、関ケ原の合戦前後の日本における鉄砲の総数は約300,000丁に達したと推定され、ヨーロッパにおける総数より多かったとのことです。

国友鉄砲ミュージアム(出典:国友鉄砲ミュージアムWEB)

国友を鉄砲以外で支えた傑物

徳川幕府の時代初期、いまだ去就の定まらない諸大名に対して、戦力の絶対的優位性を確保するため、幕府は国友に鉄砲を大量に発注し備蓄を目指しました。これを契機に、国友鍛冶惣代は家康に御目見(おめみえ)が許されるようになり、幕府の御用鍛冶となりました。その後、太平の時代が続き、国友鍛冶も徐々に衰退することになりました。しかし、国友が滅亡を免れたのは、国友一貫斎という傑物がいたからです。

国友一貫斎像(出典:国友鉄砲ミュージアムWEB)

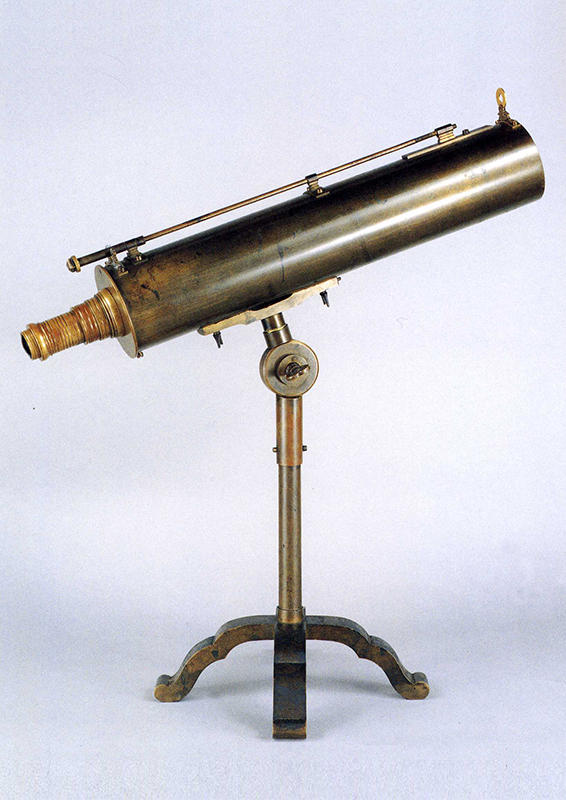

一貫斎は安永7年(1778年)に生まれました。一貫斎は家業の鉄砲鍛冶職を継ぎ製作技術で頭角を現すだけでなく、さまざまな発明を行いました。オランダ製気砲(空気銃)を改良し国内初の気砲を製作したこと、また国内初のグレゴリー式反射望遠鏡を製作し、当時世界的にも稀な太陽黒点の連続観測記録を残したことは特筆すべきことです。東洋のエジソンとも呼ばれる一貫斎ですが、他に次のような多彩な発明・考案を行いました。

- 鋼製弩弓(いわゆるボウガン)の製作

当時開国を迫る動きが出始めており、鉄砲を量産した場合、使用される火薬は莫大なものになることが懸念され、松平定信からの依頼で鉄砲に劣らない気砲を製作しました。加えて、威力が高く命中精度の良い鋼製弩弓を製作しました。 - 井戸掘り機の考案

- 神鏡の製作

五嶽の図が現れるもの、摩利支天の梵字が映り出るもの等があり、水戸藩及び紀州藩の藩公に献上されました。 - 距離測定器の製作

- 懐中書(万年筆)

- 玉灯(照明器具)

- オランダ臼(コーヒーミル)

- 浮だすき(ライフジャケット)

- 回転ドリル式井戸掘り機の考案

一貫斎の雑記には他にも数多くの発明・考案が記載されています。

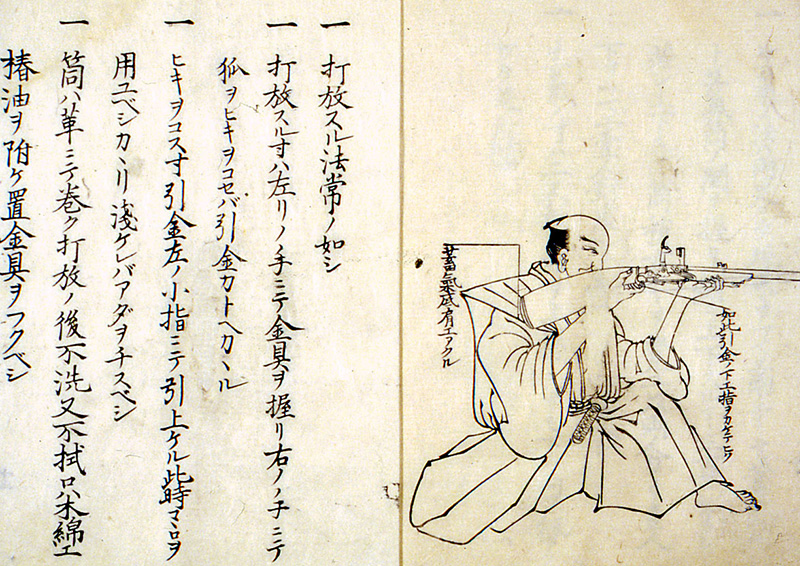

左:気砲の操作説明図(出典国友鉄砲ミュージアムWEB)、右:反射望遠鏡(国友一貫斎家蔵)(出典国友鉄砲ミュージアムWEB)

一貫斎は飢饉の時に、上述の反射望遠鏡を製作し、諸大名に納入し、村の人々を助けたことが伝えられています。また、一貫斎は晩年、東芝の創業者である田中久重とも交流がありました。鉄砲伝来から約400年経過した激動の江戸時代末期において、極めてイノベーティブで多彩な能力を発揮した国友一貫斎という傑出した人物がいたことをお伝えしたいと思います。

参考文献:湯次行考・1996年・国友鉄砲の歴史・サンライズ印刷、フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』、他

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。