【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

カーボンニュートラルに向けて

前号はSDGsにおける「ゼロハンガー(飢餓をゼロに)」について私見も含めて概要および現状について考察しました。今回は、最大の課題である「気候変動」とその対策について考えてみたいと思います。

気候変動の原因

我々が「気候変動」を日常生活の中でその影響として感じることには、台風・ハリケーンの巨大化、豪雨・豪雪、雷、干ばつ、酷暑、極寒、山火事などがあります。地球規模の気候がどのような仕組みで成り立っているのかについては、いまだ詳細は解明されていません。つまり、自然由来の原因と人為的な原因、さらには双方が関連していると思われる原因が、複雑に関わり合っていることがあります。

たとえば、自然要因としては、太陽活動変動、地球の公転軌道の離心率変動(約10万年周期)、地軸の傾き変動(約4万年周期)、地軸の向きの変化(歳差運動:約2万年周期)があります。氷河期は過去10万年周期で発生していますが、間氷期では2~4万年周期で季候が変化しています。これまでの研究では、4万年周期の地軸の傾き変動が気候変動に重要な役割をしているという見方が有力です。次に人為的な原因では、温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)、大気汚染物質、森林伐採、都市部の拡大(ヒートアイランド)のような土地利用の変化などがあげられます。中でも最も影響が大きいといわれているのが、温室効果ガスによる「温暖化」です。

二酸化炭素がポイント

GHGは、大気圏内において熱(赤外線)を吸収することにより温室効果をもたらすさまざまなガスと定義されています。具体的には、水蒸気、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素(一酸化二窒素)、フロンなどですが、水蒸気が最も温暖化に影響を及ぼすと考えられています。しかし、水蒸気は人為的にコントロールできる部分は少なく、人為的に排出されている温室効果ガスの中では、二酸化炭素が最も大きな影響を与えていることが定説となっています。一方、六フッ化硫黄(SF6)のように二酸化炭素の2万倍の温室効果を生むガスもありますが、排出量も小さいことから、ここでは二酸化炭素(CO2)について検証します。

温室効果による温暖化(出典:環境省WEB)

世界の二酸化炭素排出量についてはすでに統計的なデータがあります。

2017年時点における世界の二酸化炭素排出量(億トン)※の順位は、1位中国(92.6)、2位アメリカ(47.6)、3位インド(21.6)、4位ロシア(15.4)、5位日本(11.3)となっています。また、上位排出国における一人当たりの排出量(トン/人)は、1位アメリカ(14.6)、2位韓国(11.7)、3位ロシア(10.6)、4位日本(8.9)、5位ドイツ(8.7)、6位中国(6.7)、7位インド(1.6)となっています。

日本の人口、経済規模、先進性を考えれば比較的頑張っていると思いますが、さらなる努力と工夫で世界を牽引する自覚が必要でしょう。

※各国の排出量の合計は328.4億トン

EU各国は基本的に環境先進国であり、CO2排出抑制について明確な方向感を示しています。アメリカはバイデン政権が発足後、EU各国と連携し積極的に環境問題に取り組む姿勢へ転換しました。中国もかつて大気汚染の象徴のようにいわれていましたが、急速に改善しており、EV(電気自動車)分野では世界をリードする形となっています。

一方、日本はどうでしょうか。昨年10月26日、菅首相は国会での所信表明演説の中で、2050年までに二酸化炭素実質排出量ゼロ(カーボンニュートラル)にするとの政策目標を、日本政府として初めて表明しました。以来、産業界も政府に呼応して「カーボンニュートラル」に向けて大きく舵を切った印象を持ちます。

日本の発電事情

我々が日常生活でCO2排出に関わる主要なエネルギー消費は、企業・事業所、家庭など屋内での空調、照明、機器駆動、ICT機器用電力です。屋外では電車・自動車・航空機などの運輸になります。

CO2排出に大きく影響のある電力発電について日本の現状は次の通りです。

資源エネルギー庁の2019年度速報によると、日本における年間発電量は約1兆kWhです。内訳は再生エネルギーが18.0%(前年度比1.2%増)、原子力が6.2%(同横ばい)、火力(バイオマス除く)が75.8%(同1.2%減)。エネルギー起源CO2排出量は、前年度比3.4%減と6年連続減少し10.3億トンで、2013年度比16.7%減となっています。

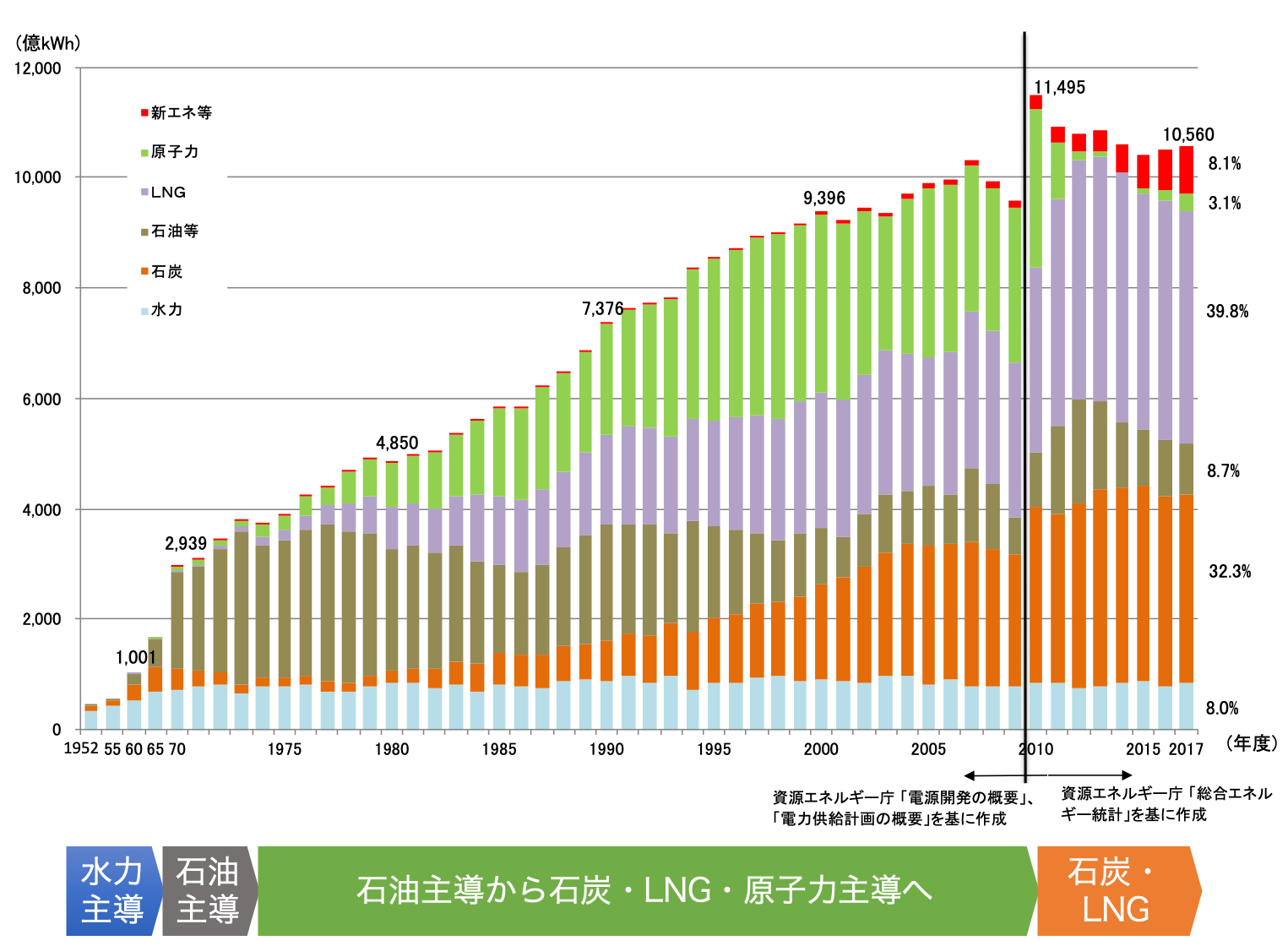

一方、電力のCO2原単位は、前年度比2.6%改善し、0.47kg-CO2/kWhとなっています。同一年次でのデータではありませんが、2017年時点で、発電供給割合が最も大きなものが液化天然ガス(LNG)で約40%、その他の石炭・石油約40%を合わせた火力発電合計が約80%となっています。火力発電の割合は2010年当時約60%でしたが、この増加には東日本大震災時の福島第一原子力発電所事故による原子力発電所の稼働停止が、大きく影響しています。震災前の2010年の発電量は約1兆1500kWhと過去最大となっていましたが、その後10年間で約10%発電量が削減されています。その要因は家電製品の効率化に加え、企業による節電努力が大きいと思われます。カーボンニュートラル実現のためには、発電量削減と発電供給ミックス変更の双方を実現することが重要で、その実現に向けては国民並びに企業の相当な努力が必要となるでしょう。

日本のエネルギー・発電の供給量割合

(グラフ出典:Sustainable Japan WEB、数値出典:経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書2019」)

さて、2015年末の気候変動枠組条約(UNFCCC)であるパリ協定以降、化石燃料、特に石炭火力発電からの脱却が大きな流れとなっています。

一方、日本では石炭火力発電の割合が30%超を維持しつつ微増していることで、国際的に問題視されています。日本が技術の粋を結集した石炭火力発電ですが、世界の潮流にあらがうことはできず縮小せねばならないでしょう。太陽光・風力発電など再生可能エネルギーへのシフトが急務となっていますが、発電変動・電力系統能力や日本での高コストも問題で、課題が山積しています。

一方、原子力発電は福島第一原子力発電所事故の後遺症もあり、軽々に再稼働できない国情もあります。経産省も大きく舵を切る動きを見せており、洋上風力発電増強と海底送電網の整備の検討を始めました。2040年までに4,500万kW(原子力発電所45基に相当:総発電能力の20%弱)を導入する計画です。

欧州の発電事情

欧州各国は急速に太陽光・風力の再生可能エネルギーに転換中ですが、フランスは原子力発電を基本とし、約70%を依存しています。隣国のドイツは脱原発を早々と宣言し(2022年に最後の原子力発電所を停止予定)、再生可能エネルギーへの転換を急速に進めていますが、一方でフランスから電力を輸入している実態もあります。欧州は陸続きであり、電力供給も複雑なネットワークになっており、ドイツはフランスから電力を輸入する傍ら、近隣諸国への輸出も行っています。フランスは原子力発電由来の電力を近隣諸国に輸出していますが、地続きでないポーランドには直接電力供給できません。ドイツはフランスから電力を輸入しつつポーランドなど近隣諸国への輸出も行っており、2008年以降電力の電力純輸出国となっています。

さらに、欧州ではDR(Demand Response:需給双方による必要電力量の調整)という考え方が普及しています。電力消費の大きい企業・工場と契約し、電力会社として需給が逼迫した場合、契約に基づき数時間から1日単位の通告で電力消費を一定時間中止してもらう仕組みです。数百社と契約し、例えばA社とは半日前の通知で2MWを3時間停止、B社とは2時間前の通知で500kWを1時間停止という形で数百社との契約をジグソーパズルのように組み合せ、数百MWの供給余力を作り出すものです。契約企業には通知の仕組みや、規模などに応じ数万~数百万€を支払うことになりますが、年間数十時間しか稼働させないピーク発電所を保守運用することと比較すると、コスト的かつ総CO2排出の観点からも大きな効果があります。このDRという考え方は米国およびフランスでは実用化されており、その能力は原子力発電所10基以上となっています。

その他の発電CO2排出抑制対策

太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギーはCO2排出抑制の観点からは理想的ですが、その出力は天候に左右され安定性に欠けます。特に風力発電は電力需要の少ない夜間にも稼働しますので、有効活用するためにはそのエネルギーを貯蔵する工夫が必要です。

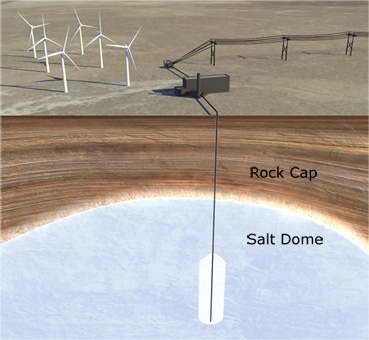

一般的には蓄電池への充電ですが、電池の寿命・廃棄処理を考えるといろいろと複雑な問題もあります。巨大なフライホイール(円盤)を回してエネルギーを貯蔵することも実験されていますが、最も効率が良く環境負荷も少なく有望視されているのが「CAES(Compressed Air Energy Storage):圧縮空気エネルギー貯蔵」という方式です。CAESそのものは、欧州で100年近く実績がありますが、最も積極的に活用しているのが米国です。最新の設備は巨大な地下洞窟に高圧の圧縮空気を風力により貯蔵し、必要に応じて貯蔵された圧縮空気でタービン発電機を回して発電する仕組みです。米国ユタ州で三菱パワー社が建設中のシステムは約100万kWの発電能力、これは原子力発電所1基分に相当します。日本も小規模ですが、各地で実証実験を始めています。

CAESイメージ図(出典:Magnum Development社 WEB)

弊社の最大の事業分野が携わっている自動車産業はCASE(Connected, Autonomous, Shared/Service、Electric)により100年に一度の大変革期となっています。一方、カーボンニュートラルの観点ではCASEは有効ですが、LCA(Life Cycle Assessment)すなわち商品の素材、本体の製造、使用、そして廃棄に至るまでを長期間にわたり評価することが重要です。自動車工業会はLCAを考慮せず現状のまま日本で自動車製造を続けるとすると、2050年には、国内自動車産業(関連産業を含め約550万人が従事)で、70万人から100万人の雇用が失われると警鐘をならしています。

いずれにせよ、カーボンニュートラルという重要かつ複雑な課題を解決するためには、政策、企業努力に加え我々国民の意識改革が重要であると思います。すでに、いくつかのCO2排出計算機で日常生活での負荷を計算できます。特にEUでは、より広範囲かつ実用的な計算機が普及しています。

ほんの一例ですが以下に示します。お時間のある時に一度お試しください。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。