【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

移動体通信の高速(大容量)化と光海底ケーブル

ここ数年、携帯電話において5Gという言葉が頻繁に聞かれるようになりました。これは第5世代(5th Generation)の移動通信システムという意味で、3つの大きな特徴があります。第一に通信速度が極めて速い、つまり大容量のデータ通信が可能(最大20Gbps:現行4Gの約20倍)、第二に遅延が極めて小さい(1ms:同約1/10)、そして第三は基地局への同時接続数が大きい(約100万端末/km2:同約10倍)、というものです。今後5G普及によりさまざまな新たなサービスや事業が創出されると期待されています。同時に、5Gでは中国が先行しましたので、地政学的にも新たな摩擦が生まれています。

さて、我々が日常的に使用するスマートフォンですが、どのような仕組みとなっているのでしょうか?

携帯電話システムのネットワーク(1)(出典:NTT docomoWEB)

N-STAR衛星移動通信システムのネットワーク構成(2)(出典:NTT docomoWEB)

4Gであれ5Gであれ、無線区間は端末から基地局まで、航空機や船舶などが使用する衛星通信では、端末と衛星間が無線区間となり、以降は基本的に有線通信(光通信)となります。なお、多くの通信衛星は静止衛星で赤道上約3.6万km上空に位置しますので、送信と受信での往復約7.2万kmの距離により、無線部分だけで240ms(0.24秒)という大きな遅延が発生することになります。ニュース番組などで海外特派員との会話でしばらく沈黙が発生することをよく見かけます。これは衛星通信による遅延が原因です。放送局によっては比較的遅延が少なくリズム感が良い場合もありますが、こういう時の通信経路は通信衛星ではなく光海底ケーブルを経由しています。光海底ケーブルは大洋横断の場合でも数千~1万kmの距離ですので、遅延は衛星通信に比べて一桁小さいものとなり、よりリズム感の良い対話が可能となります。いずれにせよ、現代社会に不可欠の移動体通信は、端末間通信の大部分が光ファイバーという有線で賄われています。中でも国際通信の経路の約99%は有線となり、その大半は光海底ケーブルが担っています。日頃あまり意識しませんが実は、光海底ケーブルは現代情報化社会の根幹を支える仕組みとなっています。

多くの皆さんにとっては、海底ケーブルはなじみのないものと思いますが、歴史は古く、またその進化も驚くべきものがあります。続いてその概要を説明します。

■海底ケーブルの歴史

通信手段は古代から、人による伝令(有名なマラソンの戦いでの情報伝達)、馬や伝書鳩、のろし(原始的な光通信と言える)などがありましたが、実用的な電気通信は19世紀初頭に開発され急速に発達しました。

日本では最初の地上電気通信サービス(電報)が1870年に築地-横浜間で始まりました。

欧州では1840年台初めから電信網が広がり始め、1843年に英国テムズ川を横断する電信の実験、同年ニューヨークでも同様の実験が行われましたが、両実験とも電線の絶縁保護が機能せず失敗に終わりました。その後、1850年にドーバー海峡に海峡横断ケーブルを敷設した実験が成功しました。後日談ですが実験の翌日、フランスの漁師がケーブルを海藻と間違えて切断し持ち帰ってしまい、世界初の海底ケーブルは1日で寿命を終えることになりましたが、翌年恒久的なケーブルが敷設され新たな通信サービスがスタートしました。以降は急速に海底ケーブルが発達し1866年には欧州とアメリカが海底ケーブルで接続されることになりました。

英国は多くの植民地を保有しており、積極的に海底ケーブルに投資しました。インド、オーストラリアまた大西洋側からカナダ、太平洋側のバンクーバー(カナダ)からフィジーを経由し、ニュージーランドおよびオーストラリアへと地球を周回する巨大なケーブル網を英国は構築しました。この巨大プロジェクトは1878年に始まり約四半世紀かけて1902年に完成しましたが、当時の英国植民地は地図上で赤く塗られていたことから、このケーブル網は「オール・レッド・ライン」と呼ばれました。

1902年もしくは1903年に描かれたオール・レッド・ラインのスケッチマップ

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』)

当時の英国(大英帝国)は凄まじい国力を誇っていたとあらためて思い知らされます。

その後、各国で電信ケーブル網の設置が加速するとともに、20世紀初頭に無線通信が開発され急速に発展したことから、英国による情報通信独占時代は終わりました。同時に無線通信はケーブル通信を脅かす存在になっていきました。なお、日本初の海底ケーブルは1871年に敷設された長崎-上海および長崎-ウラジオストクであり、長崎市には「国際電信発祥の地」の碑があります。

■海底ケーブルの進化

通信の大容量化が要求され、また無線通信の不安定さもあり、1930年前後から同軸ケーブルを使用した通信システムが開発され、海底ケーブルが大きく進化し、復活が始まりました。1956年に初の大西洋横断電話ケーブルが敷設されて以降、英米を中心に海底同軸ケーブルが世界中に敷設され、ケーブルの進化とともにテレビ放送の伝送も可能となりました。

1970年台には光通信(光の点滅で01信号を通信するデジタル通信)が開発され、急速に高速化(大容量化)が行われました。1988年に大西洋、翌1989年に太平洋に最初の光海底ケーブルが敷設され、その後は凄まじい速度で世界中に大容量光海底ケーブルが敷設されることになりました。

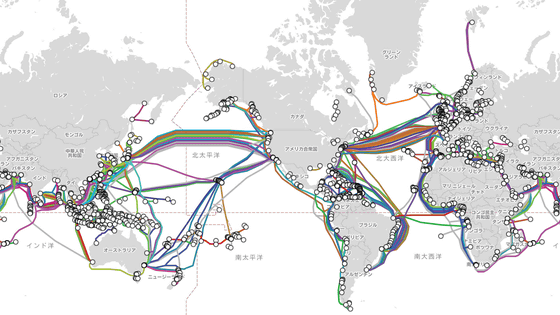

世界中に張り巡らされている海底ケーブルの詳細な図(出典:GIGAZINE)

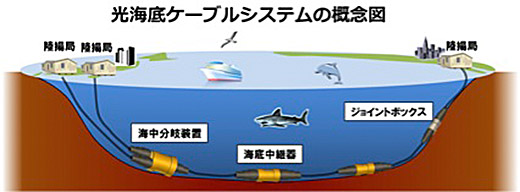

光海底ケーブルシステムの概念図(出典:TIME & SPACE by KDDI)

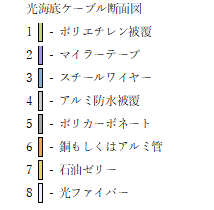

光海底ケーブル断面図

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』)

このように光海底ケーブルは全世界に張り巡らされ、現在その総延長距離は約120万kmとなっています。これは地球を30周できる距離です。一方、光海底ケーブルは海底に敷設されますので、多くの技術課題を克服せねばなりません。数千mの深海底に敷設されることも多く、凄まじい水圧に耐えなければなりません。1cm2あたり数トンの圧力に耐えることが必要です。また、何らかの故障が発生しても簡単に修理することができませんので、光増幅器などの中継器も極めて高い信頼性が要求されます。

このような堅牢なケーブルの中心部には髪の毛ほどの太さの光ファイバーが数十本格納されています。各光ファイバーの中にはわずかずつ異なる波長(感覚的には異なる色:実際は赤外線)の光が個別に点滅し、波長ごとに膨大なデジタル信号が流れています(この技術を「高密度光波長多重」“DWDM: Dense Wavelength Division Multiplex” と言います)。やや、難しい説明になってきましたが、最新の光海底ケーブルの通信速度(容量)は、ファイバー1芯で18Tbpsつまり1秒間に18,000G(18兆)bpsという超高速となっています。インターネットサービスの急拡大により、光海底ケーブルは1990年代から急速に敷設されました。総務省資料によると、北太平洋ルートの通信容量は約890Tbpsにもなっており、世界における情報通信ネットワークの最大の動脈となっています。

光海底ケーブルにおける日本のポジション

上述のように光海底ケーブルは極めて高度な技術に基づいたシステムであり、極めて限られた企業でケーブル敷設を独占する形となっています。現状、米サブコム社、日本NECおよび仏アルカテル社の3社で9割以上のシェアを保有しています。

今回は光海底ケーブルの話題となりましたが、NTT等通信事業各社が更なる高速化と効率化に向けてさまざまな取り組みを行っています。基本は、我々ユーザーの使用する端末機器が、5Gさらには将来の6Gなどの無線通信で益々高速化しつつ、基地局以降は光ファイバーを使用した光通信という組み合わせで膨大な通信を支えることになります。NTTが提唱する「IOWN (Innovative Optical Wireless Network)」は正にその典型的なコンセプトとなります。未来が楽しみですね。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。