【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

地球と水 ~水の起源~

地球の水

地球は水の惑星と呼ばれており、表面の約70%は海で覆われています。その意味では、地球というより「水球」と呼ぶべきかもしれません。海は生命の源でもあり、我々は海を見る、また海に入ると心が安らぎリラックスできるのも、生命が海から発生したことが関係しているのかもしれません。

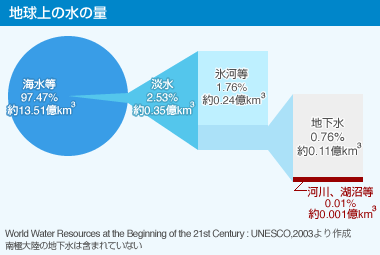

一方、海の平均深度は約3.7kmであり地球の直径12,700kmのわずか0.03%にしかなりません。また、海の体積は地球の0.13%と極めて希少であります。地球における水の総量は約14億km3(km3=10億m3=1兆L)で、その97.5%は海水です。淡水はわずか2.5%しかなく、その大半は氷河などで、我々が普通に接することができる地下水、河川、湖沼などの淡水は0.8%と本当に希少な存在です。とは言え水の絶対量は莫大であり、時として大災害を起こしますが、我々は水なしには生きて行けません。

(出典:国土交通省 WEB世界の水資源)

水の起源

我々にとって当たり前の水は、その起源や海がどのようにして形成されたかについて良くわかっていません。約46億年前、ガスと塵の星間物質が徐々に集まり太陽ができ、その周辺に残ったガスと塵により惑星が生まれました。多くの惑星の中で表面に水が存在するのは地球だけです。水は高温では気体(水蒸気)となり低温では固体(氷)になります。宇宙で水が液体として存在できる領域は「ハビタブルゾーン」と呼ばれ、生物が生きていくことができる領域と考えられています。一方、太陽系を考える上で地球を形成した塵が氷を含むか否かの境界線があり、それは「スノーライン」と呼ばれ、火星と木星の間に位置します。「スノーライン」の内側(太陽に近い側)は、温度が高く水は気体となってしまうので、塵は氷を含んでいません。しかし、地球は「スノーライン」の内側に存在するのにも拘わらず水が存在します。地球は「スノーライン」の内側の「ハビタブルゾーン」で形成されたとすれば、水がいつ、どのようにもたらされたかを解明せねばなりません。これは極めて難解な問題で、近年さまざまな研究が進んでおり、有力な3つの説を以下で説明します。

スノーラインのイメージ

(出典:ファン! ファン! JAXA! WEB はやぶさ2 地球に向けて出発!)

仮説1:氷の塊の彗星が多数地球にぶつかった

氷の塊である彗星が多数地球にぶつかり水をもたらしたという説です。太陽系の周辺(海王星からさらに地球・太陽間距離の50倍あたり)には、「エッジワース・カイパーベルト」と呼ばれる天体群があります。さらにその先(地球・太陽間距離の1万~10万倍のあたり)には「オールトの雲」と呼ばれ、「彗星の巣」のような領域があります。これらの成分の80%は水と推測されており、地球形成期に衝突し水をもたらしたという説です。2004年に欧州宇宙機関が10億€のコストをかけた「ロゼッタ」という探査機を、「チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星」(周期6.57年)に向けて打上げ、「ロゼッタ」は10年後の2014年に到着しました。その彗星に着陸機を投下し水成分を解析する予定でしたが、成功しませんでした。しかし、「ロゼッタ」本体が彗星からの水蒸気を分析することができたことで、同彗星の水の成分(水素と重水素の比率=水の指紋のようなもの)は地球とは大きく異なることが確認されました。全ての彗星の水(氷)が同じ成分であるとは断言できませんが、この説は勢いを失うことになりました。

ロゼッタが撮影したチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』)

仮説2:火星と木星のあいだの氷由来の水分を含む小惑星が多数飛来した

現時点で最も有力な説です。

火星と木星のあいだには無数の小惑星(「スノーライン」外側)があり、氷由来の水分を含むものも多く存在します。これらが地球の形成期に多数飛来し、地球の水のもとになったという考え方です。1969年にメキシコに落下した「アエンデ隕石」には、炭素や水やイオウなどで構成される「炭素質コンドライト」が多く含まれていました。これらを分析した結果、水の成分は地球と同じであることが確認されました。小惑星にはS型(スノーラインの内側=氷無し)とC型(スノーラインの外側=炭素、有機物、含水鉱物で構成)などがあります。JAXAが世界に先駆けて成功したサンプルリターン(地球以外の天体や惑星間空間から試料を採取し持ち帰る)で、「はやぶさ」はS型小惑星イトカワからのサンプルを獲得しました。「はやぶさ2」はC型小惑星リュウグウから大量のサンプルを持ち帰り、全世界の研究者が検証中です。

地球創成期 降り注ぐ隕石想像図

(出典:東京工業大学 WEB たくさんの小惑星の衝突が地球の大気と海水の量を決定づけた(Credit: Alan Brandon/Nature))

仮説3:飛来してきた彗星や小惑星の有機物が熱せられ水ができた。

上記仮説2の変化版です。

宇宙空間の有機物を熱すると水ができるというものです。日本の研究者達は、彗星などにも含まれている有機物に注目しました。宇宙では無機物が紫外線などを受けて有機物に変化することがあります。過去の研究をもとに、宇宙の有機物に似た成分を持つ疑似有機物を使い、これを熱したところ、セ氏250度くらいで水が発生し始め、350度くらいになると、試料中に水滴として確認できたそうです。つまり有機物を熱することで、水が生成されたのです。因みに、別の実験装置で疑似有機物を加熱したところ、400度で同じように有機物とわずかに溶けた水に分離できました。この有機物は地球で産出する石油とよく似ていたそうです。上述のS型、C型に関わらず地球形成期にさまざまな岩石が衝突結合する過程で、水が生成されたというものです。

仮説を複雑にする「月」の起源

話を複雑にしているのが月の起源です。現在の定説は、地球が形成されて約1億年後に、地球と1/10程度の天体が衝突し、その破片が再結集し最終的に月になったというものです(「ジャイアント・インパクト説」)。アポロ11号が持ち帰った岩石(いわゆる「月の石」)を分析した結果、地球岩石の成分と一致したことから、ジャイアント・インパクト説が定説となりました。

ジャイアント・インパクトの想像画

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』)

問題は、地球の海ができたのがジャイアント・インパクトの前か後かということです。海の形成後にジャイアント・インパクトが起これば海の大半は喪失してしまうと推定されています(異なるシミュレーション結果もありますが)。一方、ジャイアント・インパクト後に海が形成された場合には、月のクレータの数などから推測されるC型惑星(炭素、有機物、含水鉱物で構成された惑星)の衝突によって得られる総水量ははるかに多いとのシミュレーションとなり、現実の総水量と整合しません(40~50倍海水量が多いはず)。

新たな事実の発見

この問題に対し、東京大学廣瀬教授のグループが最近地球内部構造を研究する過程で新たな事実を発見しました。地球の内部構造は、中心部に内殻(金属コア)、その外側に外殻(液体コア)、次にマントル、地殻となっています。マントルの最深部数百kmにポストベロブスカイトと呼ばれるケイ酸マグネシウム層があり、これがマントル対流を活発化させ、海水を大量に液体コアに取り込むという説です。年間約25億トンの海水がマントル対流で液体コアに取り込まれ、約2億トンが火山活動で水蒸気として大気中に放出されるというシミュレーションがあります。従来、液体コアには約30%の不純物があることが分かっていましたが、それが海水由来の不純物(水素)であることが説得力を持ってきました。マントル対流により、現在の海水量の約50倍に相当する水素が液体コアに溶け込んでいるとの説です。

地球の内部構造

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』)

水のこれから

さて、最終結論には至っていませんが何となく水の起源が見えて来ましたので、話題を変えます。

今、世の中はSDGs/ESG一色で政府も企業も個人も新たな意識で活動しています。その中心的な論点はCO2排出(Carbon Footprint)削減となっています。もちろん、これは積極的に推進せねばなりませんが、次の論点は水使用量(Water Footprint)削減となる筈です。水は生命維持のために不可欠であり、古代から水は争いの根源となっていました。水の使用量は増え続けており、有史以来数千年で使用量が1,000km3に達しました(1930年代)。1960年には倍増し2,000km3となり、1980年には3,000km3、現在の年間消費量は約4,000km3に達しています。今後は、Water Footprintの削減が重要な論点となります。その場合「仮想水(Virtual Water)」という考え方が基本となります。これは、我々が消費する最終製品を製造する過程での水使用量を集計し算出するものです。一例として、1kgのトウモロコシを生産するには、1,800Lの水が必要です。牛の生育には餌として穀物を大量に消費しますので、牛肉1kgを生産するには、約20,000Lの水が必要となるのです。他にも豚肉は約6,000L、鶏肉は約3,000L、米は2,700Lがそれぞれ1㎏を生産するのに必要です。日本は食料自給率が低いので、海外から食料を輸入することによって、大量の「仮想水」を輸入していることになります。

(出典:朝日新聞GLOBE+ 日本は意外な「水輸入大国」――仮想水貿易でわかる水問題のグローバル化)

また、機能水として今後ブームになりそうな水があります。UFB(Ultra Fine Bubble)水またはナノバブル水と呼ばれる水で、100nm(ナノメートル)前後のバブルが充填された水です。沸騰させても泡は消えず、極めて強力な洗浄力や殺菌力を持っています。すでに、産業用のみならず家庭用洗濯機やシャワーヘッドにも使用され始めています。JAXAは宇宙船での使用を検討しています。今回は紙面の関係上詳しくは説明できませんが、近い将来UFB水についてより詳しく説明したいと思います。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。