【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡

~究極の宇宙望遠鏡で宇宙創成後の1st Galaxyを発見!?~

日本では COVID-19の新規感染者は、ワクチン接種や国民の弛まぬ感染対策もあり激減し小康状態を保っています。新たな変異株「オミクロン」による感染の再拡大も大いに懸念される状況下、総合的な感染対策により、いよいよコロナ「収束」を切望する次第です。

ハッブル宇宙望遠鏡の後継、JWST

昨年11月17日発行の Vol. 15にても簡単に触れましたが、今回はジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST: James Webb Space Telescope) について説明したいと思います。

JWSTはハッブル宇宙望遠鏡の後継機として2000年初頭に計画がスタートしたプロジェクトです。ハッブル宇宙望遠鏡は当初2010年に観測活動を終えることになっていたため、JWSTは当初計画では2011年に打ち上げが予定されていました。しかし、後述する極めて高度な技術が必要で開発が進まず、当初の計画が大幅にずれ込むことが想定されたことから、NASAはハッブル宇宙望遠鏡の延命を決定し必要な補修を行いました。その後もJWSTの開発コストは膨れ上がり、打ち上げも2020年以降になることが判明したことにより、政府関係者またNASA内部(他プロジェクト推進者)からも計画中止の声が上がりました。開発コストは当初の4倍以上の100億ドル以上となったほか、さまざまな計画頓挫のリスクがありましたが、ついにJWSTは完成しました。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 完成予想図

(出典:NASA Universe Missions Image Gallery)

打ち上げは今年の12月22日に

いったん、本年3月30日の打ち上げが発表されましたが、コロナ禍による準備遅れで10月31日に延期され、さらに12月18日に再延期されました。JWSTプロジェクトはNASAが中心となり欧州宇宙機構(ESA)およびカナダ宇宙機構(CSA)が参加する国際プロジェクトで、打ち上げはアリアン5ロケットにより仏領ギアナで行われることになっていました。

同地は赤道に近い北緯4度に位置しています。地球は24時間で自転しており、赤道上の自転速度は約時速1,660km(約秒速460m)になります。この速度を打ち上げに活用するため、ロケット発射基地はできるだけ赤道に近いところに設置されるのです。

JWSTは10月12日ギアナ宇宙センターに到着したものの、11月22日ロケットへの搭載準備中に予定外の振動が生じたことで追加調査と試験が必要となり、最終的に打ち上げは12月22日07時20分(米国東部時間)に決まりました。

技術的にハードルが高いJWST

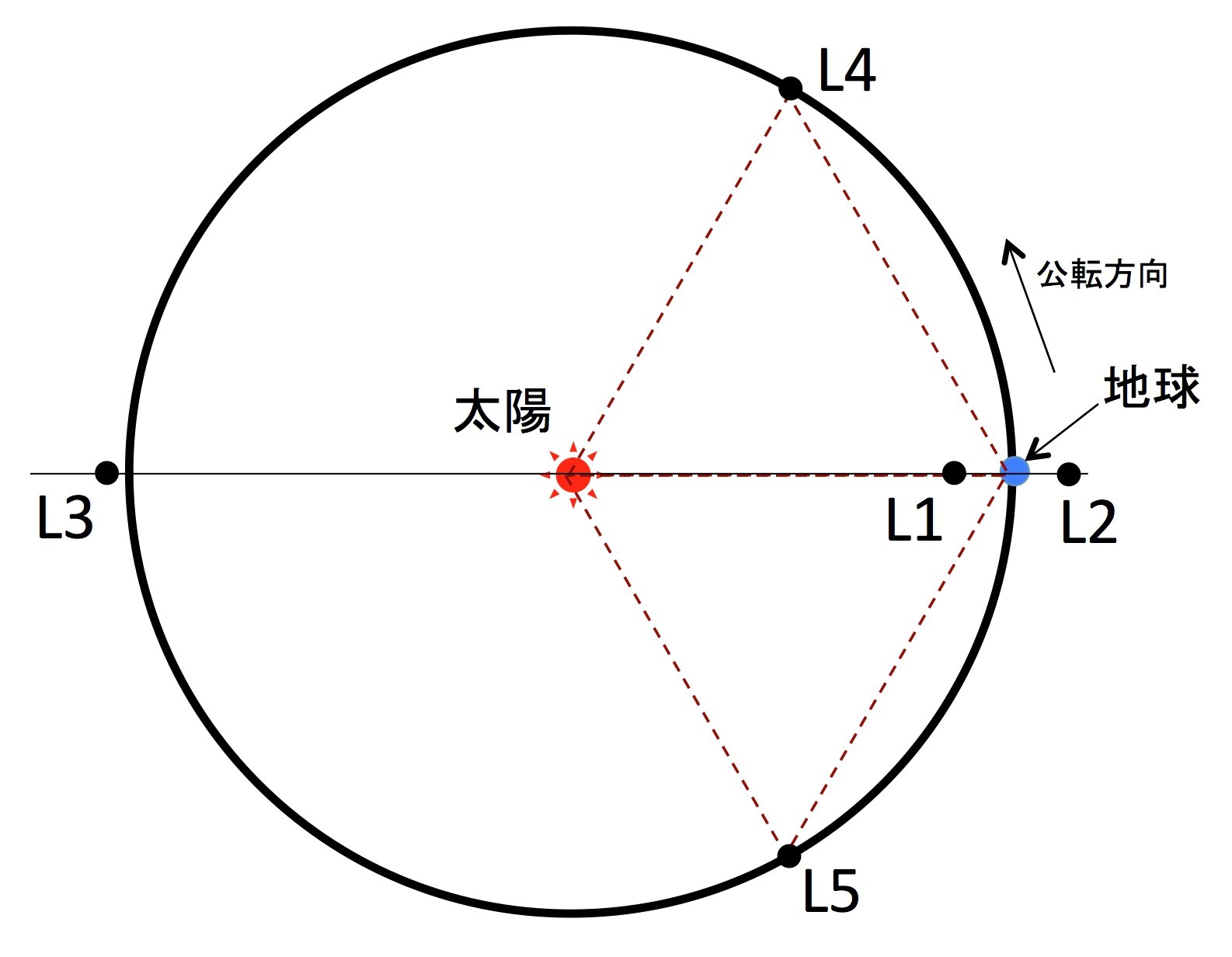

JWSTは、太陽と地球の重力の影響で物体の相対的な位置が変わらない(エンジンや推進力なしで)ラグランジュポイントと呼ばれる特異点に配置されます。この特異点はL1~L5の5箇所あり、JWSTは直線上に太陽→地球→JWSTの相対位置関係が変化しないL2と呼ばれ地球から約150万km離れた位置へ配置されます。月までの距離は約38万kmですので、JWSTはその約4倍の遠距離に投入されることになります。

ラグランジュポイント

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

ハッブル宇宙望遠鏡は地上約560kmの低軌道を周回しているので、さまざまな改修や修理を行うことが可能でしたが、JWSTはいったん投入された後は物理的な修理を行うことができないため、技術的には相当ハードルが高いと言わざるを得ません。

さらに、主鏡は18枚の六角形の鏡で構成された6.5mの口径で、折り畳んだ状態で打ち上げられ軌道投入後に寸分違わずに展開されます。ハッブル宇宙望遠鏡の主鏡は2.4m口径の一枚鏡でしたが、打ち上げ後にわずかな歪みによる「ピンボケ」が発覚し、その補正・修理に多大の労力とコストが必要でした。JWSTの18枚で構成された複合鏡の展開後の精度維持は、技術的に極めて難度の高いものです。

JWST打ち上げ時の収納イラスト

(出典:Business Insider Australia[Credit: Arianespace/ESA/NASA])

ロケットに収納される実際のJWST

(出典:NASA NASA's James Webb Space Telescope Has Completed Testing[Credits: NASA/Chris Gunn])

ハッブル宇宙望遠鏡とJWSTの比較を下記に示します。

| ハッブル宇宙望遠鏡 | JWST | |

| 反射鏡主鏡 | 口径2.4m(1枚鏡) | 口径6.5m(18枚の六角形複合鏡、集光力は約7倍強) |

| 重量 | 約11トン | 約6.2トン(主鏡材料にベリリウムを使用し、分割鏡による軽量化) |

| 投入軌道 | 約560kmの低軌道 | ラグランジュポイントL2(地球から約150万km地点) |

| 観測波長 | 可視光線、紫外線、近赤外線 | 近赤外線、中赤外線 |

| 運用期間 | 約32年(現時点) | 5年(期待運用期間10年) |

| 総コスト | 累計113億ドル(製作、打ち上げ、改修、運用) | 現時点で108億ドル(NASA)、7億ユーロ(ESA)、2億カナダドル(CSA)(当初計画49.6億ドル) |

宇宙創成直後の世界を観測

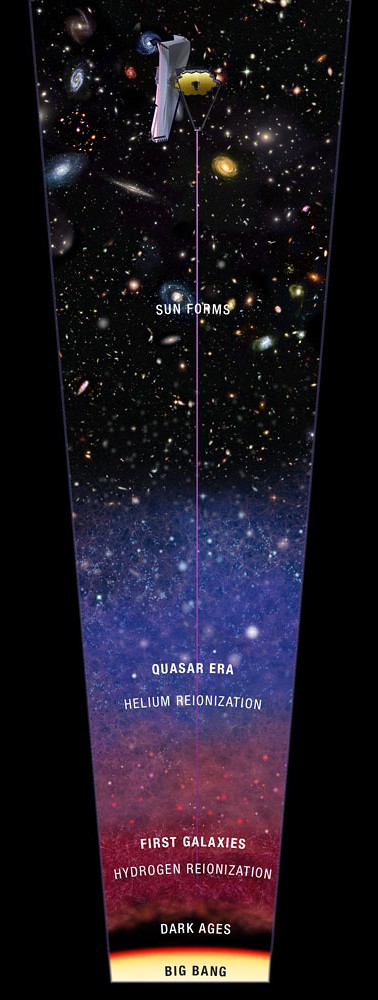

JWSTは宇宙創成直後の世界を観測することが主目的の一つです。約138億年前に宇宙が創成されたことが各種観測データにより定説となっており、その約2億年後に最初の星と銀河が生まれたと推定されています。最初の星(ファーストスター)や銀河誕生の際には、膨大な紫外線が放出されました。その光は136億年経過し地球に到達しますが、宇宙が膨張しているため紫外線の波長が引き延ばされ、地球近傍では赤外線となって観測されます。そのため、JWSTは近~中赤外線を観測するように設計されています。また太陽光は最大のノイズとなるため、テニスコート大の遮蔽スクリーンを太陽側に展開。JWSTにより、宇宙創成約2億年後に出来たと推測されるファーストスターおよび銀河が発見されることが期待されています。

JWSTは、宇宙初期に最初の明るい天体(星や銀河)が形成された頃までさかのぼることができます。

(出典:NASA Early Universe[Credit: STSci])

2021年の終わりを迎え

我々は今、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)という極めて難解な時代に生きています。地球温暖化による気候変動を筆頭に、地政学的なさまざまな問題など極めて悩ましい時代です。一方、宇宙創成、その起源を探求することに一生を費やす研究者も数多くいます。JWSTプロジェクトもその一つですが、本コラムの読者の皆様も日々の悩みやストレスを一瞬忘れていただき、壮大な宇宙探求のロマンに心を寄せていただければ幸いです。1兆円以上を投入したJWSTの一週間後の打ち上げ成功を祈念するばかりです。

あとわずかで、2021年も終わります。

皆様には、良いお正月をお迎えいただくとともに、来年も素晴らしい一年でありますようにお祈りいたします。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。