【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

新たな地政学的脅威の背景と過去の世界大戦

近年、中国による「戦狼外交」は定着し、加えて台湾海峡における緊張感もますます増大しています。一方、欧州に目を向ければ、昨年秋口よりウクライナ東部が随分きな臭くなっており、米・欧とロシアの地政学的な動きが危険なレベルに近づいている印象もあります。我々日本人にとって、ウクライナをめぐる米・欧・ロシアの動きは身近に感じませんが、欧州におけるその歴史的な背景は極めて複雑なものであり、少し理解を深めるべく下記に駆け足で解説します。

■第一次世界大戦勃発

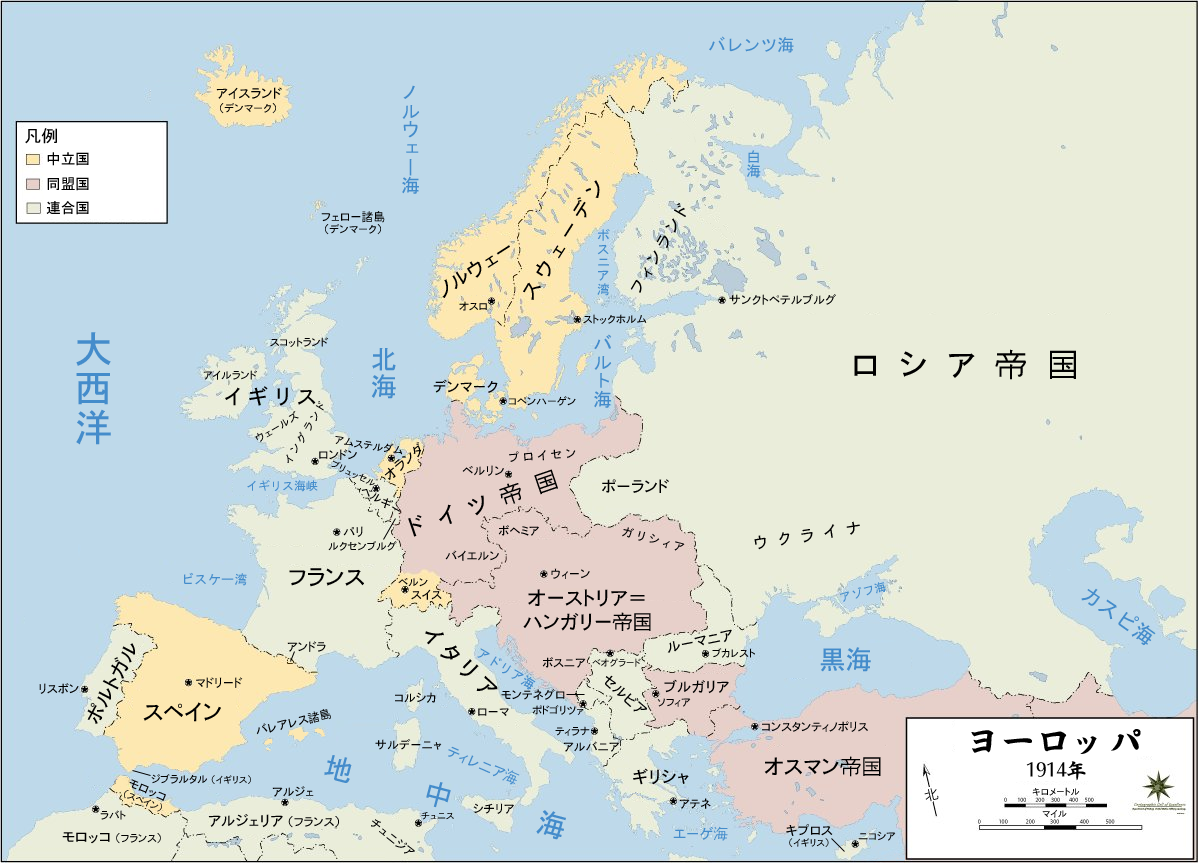

事の始まりは第一次世界大戦にさかのぼります。1914年6月28日、サラエボ視察に訪れていたオーストリア・ハンガリー帝国の帝位継承者フランツ・フェルディナント大公を、ユーゴスラビア民族主義者の青年が暗殺した事件(サラエボ事件)が発端です。これによりオーストリア・ハンガリー帝国は、セルビア王国に最後通牒を発するという七月危機が発生しました。各国政府および君主は開戦を避けるべく力を尽くしましたが、瞬く間に世界大戦へと発展しました。

イギリス帝国が大陸に派兵する時点では、半年程度で帰還できると楽観し、兵士達もピクニックに出かけるごとく陽気に振る舞っていたと言われています。この戦争は結果的に4年間継続し、7,000万人以上の兵士が戦い、軍人900万人と民間人700万人が犠牲となる空前の世界大戦となりました。

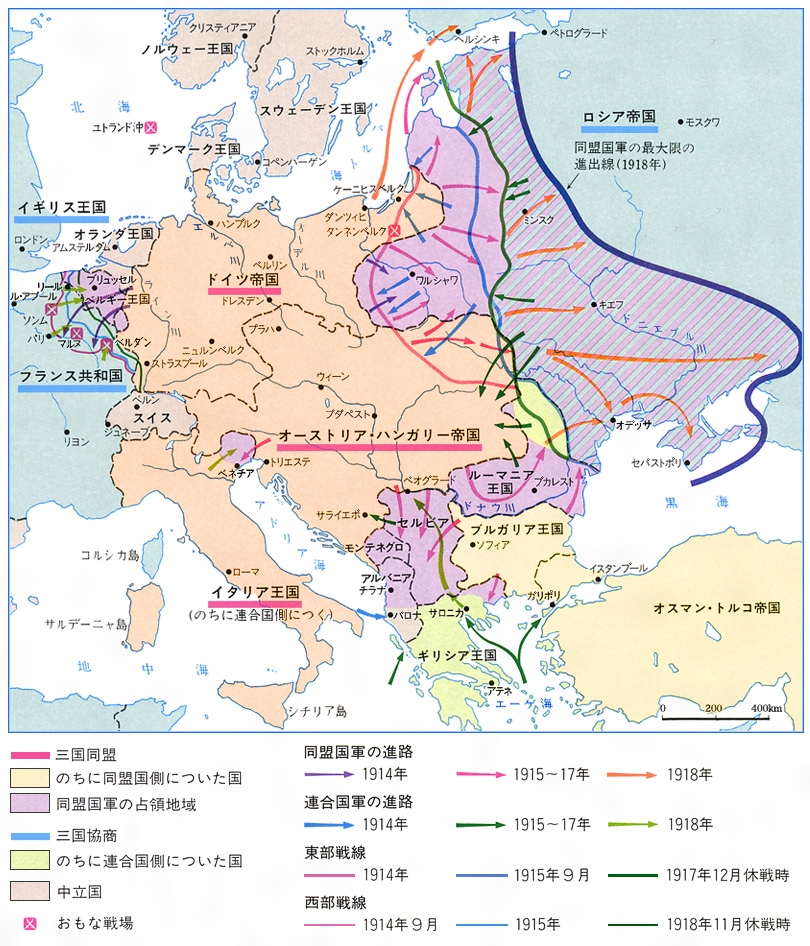

右図のように1918年には、中央同盟国軍(ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、ブルガリア帝国、オスマン帝国)は現在のポーランド、白ロシア、ウクライナまで占領地域を拡大しましたが、膠着状態の後に敗戦しました。戦勝国である連合国(協商国:フランス共和国、イギリス帝国、ロシア帝国、イタリア王国、アメリカ合衆国、ルーマニア王国、大日本帝国、セルビア、ベルギー、ギリシャ王国など合計12カ国)は、中央同盟国に厳しい制裁を課しました。

第一次世界大戦時の国境線を示した地図

(出典:フリー教科書集『ウィキブックス (Wikibooks)』)

中央同盟軍の勢力図(出典:コトバンク 「第一次世界大戦」)

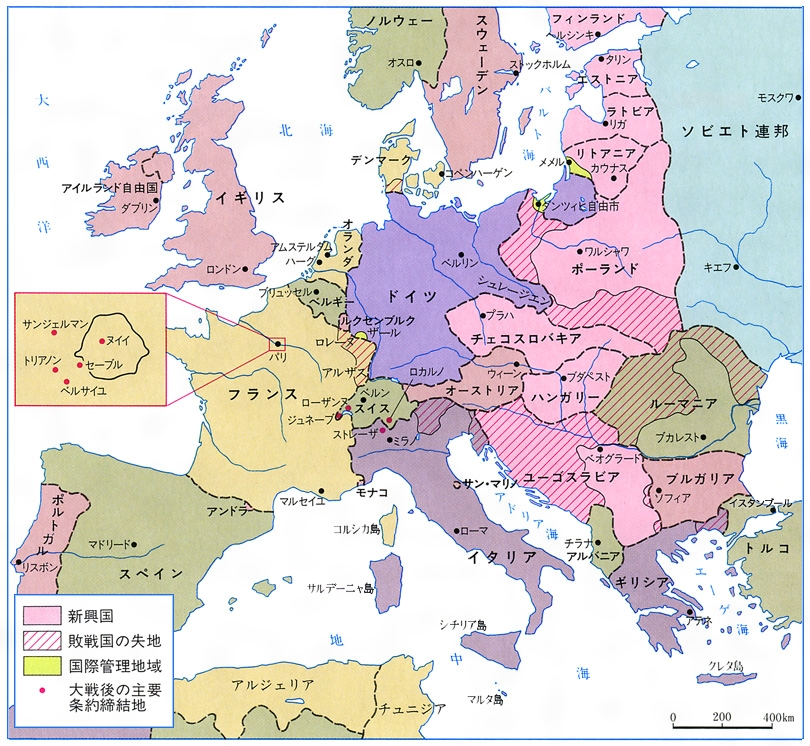

■第一次世界大戦後

第一次大戦後の国境線(出典:コトバンク 「第一次世界大戦」)

オーストリア・ハンガリー帝国とオスマン帝国は解体・消滅。ドイツは存続しましたが、ベルサイユ条約により領土の多くを失いました。一方、ポーランドは領土を拡大しバルト海へのアクセスを得ることになりました。 その結果ドイツは、本土とリトアニアに隣接する東部(ダンツイヒ自由都市)と二つに分断され、軍隊の規模を10万人に削減、航空機や大型兵器の保有を禁止されました。さらに、第一次大戦の全責任を問われ、1,320億“金マルク”※(当時のドイツ国家予算の数十年分に相当)という高額な賠償金を課せられました。しかし、戦いそのものはドイツ本土では行われなかったため基本的なインフラは温存され、戦後の復興に役立ちました。

※金との兌換が停止された1914年8月4日以前のマルク(=金本位通貨)

戦勝国のイタリアは、大きな損害を出したにも関わらず、オーストリア・ハンガリー帝国から割譲されるはずの領土も実現せず、約束を破ったフランスやイギリスへの不満が高まることになりました。

終戦後、このような戦争を二度と起こさないという目的で国際連盟が設立されましたが、アメリカは「孤立主義」を続けるべきという上院の意見を尊重し、国際連盟に参加しませんでした。また、革命後の混乱から新たな体制となったソビエト連邦も不参加となりました。 ソ連は大戦で領土が減少すると共に、共産主義が欧州各国から反対され世界的に孤立することになりました。

ドイツは高額な賠償金を支払うため通貨を過剰発行した結果、ハイパーインフレが発生し、結果的に賠償金支払いが滞ることになりました。それに怒ったフランスとベルギーは工業地帯であるルール地域を占領しました。その結果、ドイツの生産能力が減少しハイパーインフレがさらに加速することになりました。戦前は4マルク/US$の交換レートが、1923年には4兆2,000億マルク/US$に下落し、紙幣の額面価値が紙としての価値を下回るという異常な状況となりました。

これを危険視したアメリカとイギリスは、賠償金額や支払い条件を緩和し、賠償金支払いの継続を可能にする変更を行いました。また、アメリカはドイツに大規模な投資を行いました。結果的にドイツ経済が正常化し、それが戦勝国への賠償金の原資となり、最終的に資金援助したアメリカへの返済につながることを期待したのです。この流れの中、アメリカが世界経済の覇権を握ることになりました。

■ナチス・ドイツの台頭

戦後経済は順調に復興し始めましたが、イタリアでは1928年にムッソリーニよるファシスト独裁政権が発足。アメリカでは1929年にウォール街が大暴落し、世界恐慌に発展しました。ドイツでは人口の30%が失業し、貧困者が爆発的に増加しました。

その中で、1932年ナチ党(国民社会主義ドイツ労働者党)が第一党となり政権を獲得しました。党首のヒットラーは短期間に他政党を排除し、ナチス・ドイツが成立することになりました。ヒトラーは、ゲルマン民族が最も優秀でありドイツを偉大にすることと、その妨げになるベルサイユ条約の破棄、ユダヤ人やマルクス主義者を根絶することを宣言しました。このような背景でドイツは国際連盟を脱退し、賠償金の支払いを停止すると共に軍備を強化し始めました。これに対し、イギリスやフランスは強い態度を取らなかったため、ドイツは軍備拡張を加速させました。

第二次世界大戦下におけるドイツおよび枢軸国によるヨーロッパの占領地域の国境線(青)

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』)

1935年、イタリアはこれらの動きに呼応し植民地拡大を始め、アフリカの国際連盟加盟国であり独立国のアビシニア(現エチオピア)へ侵攻し全土を掌握しました。しかし、アビシニア皇帝は屈服せず、二つの政権が並立することになりました。1936年、スペインではドイツとイタリアに支援された反政府軍が勢力を拡大し内戦になりました。ドイツとイタリアは、第一次大戦の対立を解消し、ベルリン・ローマ枢軸と呼ばれる同盟関係を構築しました。

1938年、ドイツはオーストリアを併合し、チェコスロバキアのズデーテン地方(ドイツ系住民約350万人在住)を占領しました。しかし、イギリスとフランスは戦争になることを恐れ、チェコスロバキアとの約束をほごにし、ズデーテン地方をドイツ領にすることを了承しました。その弱腰を見抜いたドイツは半年後、ズデーテン地方のみをドイツ領とする約束を破りチェコスロバキアに侵攻し西半分を獲得しました。このような動きの中で、チェコスロバキアの南に位置するハンガリーはドイツと同盟関係となります。次にヒトラーは第一次大戦後ポーランドに割譲された領土を取り戻すべくポーランドに最後通牒を出しましたが、イギリスとフランスはポーランドを支援するとのソフトな発表をするに留まりました。

一方、イタリアは同時期にアルバニアに侵攻しました。当時、日本は満州からモンゴルへ進出を図りましたが、ノモンハンでソ連との戦いに惨敗し、南方への進出に方針転換します。

ドイツはこの時点で、日独伊防共協定を締結していましたが、ノモンハンでの戦いを静観し、逆にソ連とは不可侵条約を締結しました。この条約には公開されない秘密議定書があり、ポーランドや東ヨーロッパ地域でドイツとソ連がどこまで侵攻するかを取り決めていました。

■第二次世界大戦

このような中・東欧における強国の領土拡大の動きの中、第一次大戦終了後わずか21年で第二次世界大戦が始まることになります。1939年9月1日、ドイツは宣戦布告無しにポーランドへ侵攻し、これに対しイギリスとフランスはドイツに宣戦布告しましたが、両国は第一次大戦時の経験から防御戦が有利だと判断し、ドイツ領に侵攻することはありませんでした。ポーランドはドイツの電撃侵攻と呼ばれる戦術に対抗する術はありませんでした。

ソ連はドイツとの密約に基づきポーランドの東側から侵攻し、ポーランドはドイツとソ連に分割支配されることになりました。さらに、ソ連は第二の大都市レニングラード(現サンクトペテルブルグ)がフィンランドに近いことを安全保障上のリスクとし、それを口実にフィンランドへ国境線の変更を要求、拒否されると直ちに侵攻しました(これは今のウクライナ状況と酷似しています)。フィンランドは戦力的には圧倒的に不利でしたが、徹底抗戦により何とか踏ん張り、一部を占領されるに留まりました。当時、スターリンは大粛清を行っており、ソ連軍の有能な人材が失われていたことがソ連の苦戦の背景といわれています。

この状況を見たヒトラーはソ連軍が弱体化していると判断し、ソ連への侵攻を決断します。当時、ドイツの鉄鋼産業はスウェーデンの鉄鉱石に依存していました。連合国側はそのサプライチェーンを遮断するためノルウェーの港を確保しようとしましたが、ドイツは素早くデンマークとノルウェーに侵攻しサプライチェーンを堅持しました。

現在の国境線(出典:Asahi NetWEB 世界の国旗)

ドイツは次に西方のベネルクス三国への侵攻を図り、約一週間で連合国側の防衛線を突破し、約150万人の連合国兵士がダンケルク近郊でドイツ軍に包囲されることになりました。さらに、パリへの侵攻を始め、それに呼応してイタリアが南部からフランスに侵攻しました。ドイツはフランス北部と大西洋側海岸線を占領し、フランスは休戦を求め南部のヴィシーに政権を移しました。ドイツと不可侵条約を持つソ連は、この間にバルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)に侵攻し、労せず手中に納めることとなりました。

ドイツは次にイギリスへ侵攻すべくいわゆる「バトル・オブ・ブリテン」を始めます。イギリスは粘り強く戦い、決定的な勝敗が付かぬままに、戦略的な無差別大都市爆撃が始まりました。この戦いは膠着状態となり、ヒトラーはイギリスへの侵攻を断念しソ連への侵攻に転換しました。狂気に満ちたヒトラーはその後も破壊と殺戮を繰り返しますが、戦況は転換し戦争終了に向かいます。読者の皆さんはその経過については既に映画などを含め良くご存じかと思いますので省略します。

ちなみに、第二次大戦時の民間人を含む犠牲者総数は、最大約8,500万人と推定され、その2/3は民間人でした。国別ではソ連が最大で約2,700万人、中華民国1,000万~2,000万人、ドイツ700万~900万人、ポーランド約600万人、日本約300万人、英領インド200万~300万人、蘭領インド(現インドネシア)約200万人と続きます。

■ウクライナ情勢

今、この時点でウクライナをめぐる米欧NATO側とロシアの駆け引きが激しくなり、緊張感が高まると共に日本を含め各国の大使館員が退去を始めました。日本は明治維新以降、日清、日露、第一次大戦そして太平洋戦争(第二次大戦)により、その国境線は変化しました。

一方、欧州、特に中欧・東欧では約100年の間に、国家そのものが消滅し新たな国家が生まれるという激しい変化が起こっています。

ウクライナ(出典:コトバンク 「ウクライナ」)

ウクライナは、9世紀頃に始まったキエフ・ルーシがルーツで、ロシアとポーランドに挟まれ17世紀には両国に分割されたこともありました。帝政ロシアの一部であった時期が長いですが、第一次大戦中の一時期には同盟国軍の領域に入り、その後ソ連に編入されました。第二次大戦時にも同様にドイツの支配下に入りましたが、終戦後再度ソ連に組み込まれました。1991年のソ連崩壊後、ウクライナは独立し徐々に西側に接近するようになると共にNATO加盟も視野に入る状況となっています。

ロシアから見れば、自国領内であった地域が敵対する側に組み込まれると理解し、かつてフィンランドに対して行ったように地政学的に国境線変更を狙っているのでしょう。ウクライナ国民はようやく念願の独立国として得た地位を死守したい気持ちでしょうが、第二次大戦前の列強国の判断で世界大戦に発展した経緯を振り返ると、米・欧またロシアの判断次第では新たな紛争の可能性も出てくるでしょう。過去の検証や反省を含めて、ロシアおよび米・欧の首脳にはぜひとも円満な解決を図っていただきたいと思います。

同様の動きが台湾海峡にも発生する可能性もあり、その折には日本は間違いなく直接的な当事者となります。微妙な問題もしくはタブーとして、過去きちんとした議論を避けてきた憲法改正、各種法整備、自衛隊の在り方などについて、いよいよ議論の上、適切な方向性を見出す時期に来ているのではないでしょうか。

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。