【JVCKENWOOD NEWS】

Through Tak's Eyes

食料危機への切り札「昆虫食」!?

2021年2月16日付 Vol. 18『SDGsの「ZERO HUNGER」』で少し触れましたが、”Food System Shock”という考え方があります。温暖化(気候変動)により、土地の荒廃、砂嵐、バッタの大量発生などから、さらなる土地の荒廃を引き起すという悪循環により、2050年には生産量の10~15%が失われるという予測です。

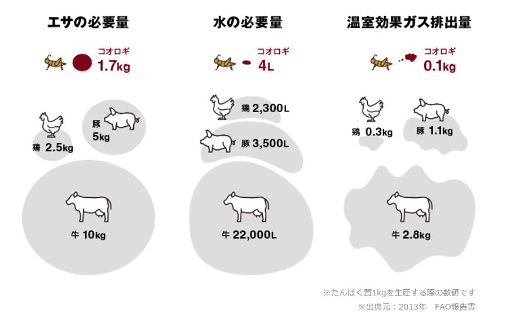

また、穀物生産の多くは地下水に頼っています。食料生産の増大により地下水使用量が増大しており、その枯渇が心配されています。現状のまま増産されることになれば、2050年までに地下水の70%が枯渇するとの試算になっており、穀物を含む食料生産そのものが危機に瀕します。主要な牛肉・豚肉・鶏肉の生産には大量の水と飼料が必要で肉1kgあたり、水はそれぞれ約22,000L・3,500L・2,300L、飼料はそれぞれ約10kg・約5kg・約2.5kgが必要になると計算されています。

国連食糧農業機関(FAO)の2013年報告書(Edible Insects ~ Future prospects for food and feed security:食用昆虫~食料・飼料安全への将来展望)では、総人口が2050年には100億人を超え、深刻な食糧不足になり家畜生産による環境負荷も大きくなると指摘しています。

その課題を解決する一手として「昆虫食」の可能性を提示しました。この様な状況下、「昆虫食」がスーパーフードとして脚光を浴びるとともに、世界各国でさまざまな研究が進んでいます。日本でも江戸時代の書物(本朝食鑑)には、「イナゴは農家の子供が炙(あぶ)って喜んで食べる」という記載もあります。また、大正時代までは昆虫がふつうに食べられていた地域もあり、長野県では今でも「イナゴの佃煮や甘露煮」「ハチノコ」などが郷土食となっています。現在、世界では1,900種類以上の昆虫類が食用にされているといわれていますが、昆虫の可能性は無限大であり地球の食料危機を救う可能性があります。

昆虫食とは

昆虫食については最近以下のような話題も目にするようになりました。

- 見た目は抵抗あるが食べてみたら味そのものは悪くない!?

- 高い栄養価、極めて効率良くタンパク質を作り出す(⇒ゲノム編集による品種改良も研究されている)。

- 次世代飼料としての研究も始まっている。

- アメリカでは昆虫食のパーティまで開催。メニューはサソリコロッケ、アリシュリンプなど。

- フランスでは、昆虫をトッピングしたスイーツも出現、例えばコオロギマカロン。

- 日本でも秘かなブーム?になっている

食材としての実力は

最大の評価ポイントは、昆虫は大量のタンパク質を含有していることです。

日本のあるフィットネススタジオは昆虫食レストランを併設しています。そのレストランでは、「サステナブルプロテインガパオライス(コオロギのパウダーを加えて炊き上げたターメリックライス)」やスープ(昆虫を辛味オイルに漬けて作った昆虫オイルを垂らしている)などがメニューとして用意されています。また、スーパーワームという昆虫をトッピングしたサラダなどが人気メニューとのことです。その理由は高タンパク質。上記のガパオライスでは蚕のさなぎのトッピングとコオロギパウダーで、タンパク質約3g(ハム1.5枚分)摂取できます。

(出典:無印良品 くらしの良品研究所)

昆虫のタンパク質の生成方法

昆虫のタンパク質の生成方法は多様で、コオロギに加え次の昆虫が昆虫食の主役として期待されています。

蚕:

絹糸を創り出す昆虫として我々は親しみをもっています。繭を作るために幼虫が吐く糸が絹糸の原料で、これはタンパク質でできています。このタンパク質が蚕の体内で生成されるとき、グルタミン酸合成酵素(GOGAT)が使われます。蚕が葉っぱを食べ体内で分解すると、アンモニアが発生し通常は無毒化され尿酸となって排せつされますが、GOGATが働くとアンモニアは姿を変えグルタミン酸に、そして最終的にタンパク質に変化するのです。蚕はこのGOGATを他の昆虫に比べて大量に持っており、これは人間が蚕を使って絹糸を大量生産する過程での品種改良の結果といわれています。

シロアリ:

木材を食い荒らす害虫として有名で、同時に地球上に最も多く生息する昆虫(2020年3月4日付 Vol. 7「生命のさまざま」を参照)でもあります。シロアリは、それを餌とする動物たちにとっては貴重なタンパク源となっています。興味深いことに一部のシロアリは空気中からタンパク質を創り出します。その仕組みですが、腸に共生する原生生物の中の細菌が空気中の窒素(N2)からアミノ酸を合成し、そのアミノ酸を吸収しタンパク質を生成します。シロアリはこの細菌のお蔭で、食べ物からではなく空気からタンパク質を生成できるのです。

トノサマバッタ:

トノサマバッタは大食によりタンパク質を蓄えます。バッタは身体能力が高く、トノサマバッタは体長の20倍の跳躍が可能です。それを可能にするのは体内にぎっしり詰まっている筋肉で、その筋肉を生成するためには大量のタンパク質が必要です(日本にはトノサマバッタの養殖農園が既に存在しています)。

バッタは食べ物からタンパク質を獲得し、その主食はタンパク質が極めて少量なイネ科の植物です。バッタは超大食漢で成長期には一日に体重の3倍の植物を食べます。成長期の人間の子供に置き換えれば、一日に百数十キロのごはんを食べるようなものです。

また、東京農工大鈴木丈詞准教授(害虫防除の専門家、2018年から昆虫食を研究)によると、昆虫は生の場合、牛、豚、鳥と同じく20~30%のタンパク質を含みますが、乾燥させるとタンパク質も濃縮され含有量は60~70%になるそうです。さらに昆虫食は、亜鉛、鉄分、カルシウム、マグネシウムなどのミネラル、不飽和脂肪酸、ビタミンを含み、加えて糖質が少ないヘルシーな食材です。

トノサマバッタは不飽和脂肪酸の中でもα-リノレン酸(いわゆるオメガ3脂肪酸)が豊富で、一日に最大100kmを飛ぶことがあります。その体力維持に脂肪体という組織に栄養素を貯蔵し活用しています。

昆虫食の研究状況

東京農工大は、台湾エンマコオロギを使って生産効率を向上させる研究を行っています。餌はキャッサバ芋の葉の粉で、東南アジアでは廃棄されている残渣(ざんさ)です。コオロギは雑食性ですので食品ロスも利用できることになります。東南アジアでは養鶏飼料の残渣を使っています。このサイクルをうまく確立できれば、ロスを活用し、廃棄物を削減し、新たな食糧生産につなげる事が可能です。東京農工大では、養鶏飼料、キャッサバの葉、ぬか、ふすま、おからを比較し、発育速度を比較研究中です。発育速度は養鶏飼料が最も早く、続いてふすま、ぬか、キャッサバ、おからの順ですが、ぬか・ふすま・おからを混合すると養鶏飼料に近づくことが確認されています。これらの研究は世界の昆虫養殖に役立つことになるでしょう。

昆虫食による環境負荷低減

昆虫養殖の利点は、従来の家畜生産と比較しはるかに軽労働になると同時に、生産効率が向上し、大量に採用されれば環境負荷が低減することです。

水の使用量の観点では、例えばコオロギ500匹を成虫まで育てるのに必要な水の量は500㏄程度です。哺乳類は、消化の過程で生成されるアンモニアを大量の水で尿として排出しますが、昆虫はアンモニアを半固形状もしくは固形状で糞と一緒に排せつします。

生産量1kgあたりの主要肉(牛・豚・鶏)とコオロギの比較は次のとおりであり、食料生産の「効率化」のみならず、現在世界の最大課題であるCarbon Footprintそして今後問題となろうWater Footprintの観点からも昆虫食は極めて環境負荷が小さいと言えます。

(出典:無印良品 くらしの良品研究所)

昆虫で海の資源を守るという考え方もあります。魚の養殖におけるコストの70%は餌です。配合飼料の約80%は当然のことながら魚介由来となっています。多くの場合、ペルー産のカタクチイワシが使用されており、需要は拡大し価格が高騰中です。さらに餌の輸送によるCO2の排出もあり環境負荷が大きいのです。

水産研究・教育機構水産技術研究所(安藤忠主幹研究員)では、昆虫を使ってこの課題を解決すべく研究しています。ここでは、アメリカミズアブの幼虫を含ませて作った真鯛用の飼料を作成し研究中です。

アメリカミズアブは植物、廃棄食料、動物の排せつ物などなんでも餌にし、タンパク質へ変える特性を有し、また抗菌ペプチドと呼ばれる細菌を抑制する物質を多く持っています。つまり多様な廃棄物を餌にして成長させ、その糞はたい肥として活用、最終的に魚の養殖の飼料として活用するという循環が可能となります。この餌の問題はリジンというアミノ酸が少なく、成長の遅れにもつながる可能性があることです。次の目標は不足しているリジンを配合(添加)することを研究中で3年後の実用化を目指しています。

昆虫食の問題点

徳島大学バイオイノベーション研究所(渡邉崇人助教)では、食用コオロギの研究を行っています。

コオロギはエビ・カニアレルギーと同じアレルゲンを持っているので、これを除去せねば万人の食料とはなり得ません。品種改良を徳島大学でゲノム編集技術(DNAの特定の場所を狙って切断し生物の元の性質を変化させる:遺伝子組み換えとは異なる手法)を使って研究中です。編集を行う酵素をコオロギの受精卵一つ一つに注入し、少しずつ品種改良を行っており、現在、コオロギの黒目を赤目に変えることに成功しています。

アレルゲン除去には、原因となるトロポミオシンというタンパク質のアミノ酸配列のどこを除去すれば良いのかはわかっていますが、生存に関わる重要なタンパク質なので、特定配列除去による副反応を慎重に見極めているそうです。

まずは低アレルゲン化を実現したのち栄養価を高め、生産効率を改善するなどの品種改良も研究されています。

昆虫食の概要は上述の通りですが、10年以内には昆虫食がかなり普及することが想定されており、内閣府もムーンショット型研究開発制度*を主導しています。昆虫食は見た目による抵抗感がありますが、食材としての機能は素晴らしく、味付けと見た目を工夫することで普及するのではないかとの期待があります。欧州では研究が進んでおり、既にミールワーム(食用虫)、バッタ、コオロギが新しい食品として認められています。魚の生食もつい最近まで欧米人種のみならず中国やアジアの人達にもありえない事でした。食文化は日々変化していますので、早晩昆虫食に対しても抵抗がなくなる日々が来るのではないでしょうか。日本では議論が始まったばかりで、現在ルール作りが検討されています。

*我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発(ムーンショット)を推進する国の大型研究プログラム。

間近に迫る食料危機

ロシアがウクライナに侵攻して約3週間が経過し、報道されるその常軌を逸した振る舞いが収束する気配はありません。

ウクライナ国民は国家の存亡を賭けた戦いを粘り強く継続しており、我々も含め世界中の多くの人々が応援しています。一方、ロシアとウクライナは小麦の輸出量ではそれぞれ世界の1位(16.9%)と2位(11.6%)を占めており、小麦の供給不足が深刻な問題となっています。さらに、多くの家畜の飼料となるトウモロコシの輸出についてもウクライナは世界4位(16.4%)を占めており、今後の食肉供給にも極めて大きな影響を及ぼしそうです。このように、今回のロシアの不条理な侵攻は、全世界の「食料安全保障」上にも大きな問題を提起しています。このような状況下、昆虫食は現実味を帯びてくることになるのではないでしょうか?

〈発行元/お問い合わせ先〉

株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

TEL : 045-444-5310

※本メールマガジンは、当社および当社グループの社員と名刺交換をさせていただきましたお客さま、セミナー及びキャンペーンなどにご登録いただきましたお客さまにお送りしています。

※本メールマガジンの無断複製・転載を禁止します。