文字サイズ

CEOメッセージ

2025年9月30日更新

最高益となった2024年度決算

当社は、企業理念「感動と安心を世界の人々へ」のもと、激変する事業環境の中で中長期的に企業価値を向上させていくために、変化を先取りして未来を切り拓く「たくましさ」と「したたかさ」を併せ持ったエクセレント・カンパニーへの飛躍を目指しています。

中期経営計画「VISION2025」の中間年度にあたる2024年度は、これまで推進してきた施策の中でも特に、事業ポートフォリオ戦略と資本コストと株価を意識した経営を実践し、経営資源の配分を成長分野へと集中させました。その結果、3事業分野全てにて増益を実現するとともに過去最高益を更新し、「VISION2025」最終年度の主要KPIを前倒しで達成することができました。成長牽引事業に位置付けたセーフティ&セキュリティ分野の無線システム事業が年間を通して好調を維持して全社を牽引したこと、モビリティ&テレマティクスサービス分野の海外OEM事業が堅調に推移したことが主な要因です。

サステナビリティ経営の取り組みも高く評価されており、英国のFTSE*が公表するESGスコアで5ポイント満点中、日本企業最高スコアとなる4.9ポイントを獲得するなど、非財務指標でも長期的な視点での経営基盤を着々と築き上げています。

* Financial Times Stock Exchange

主要な経営目標(KPI)の2024年度振り返り

歴史は一夜にして変わることがある ~トランプ関税について~

2025年に入り、世界はかつてないほどの激動を迎えています。米国のトランプ大統領による相互関税の導入は、これまでの米国を軸とした戦後80年の自由経済・安全保障という国際システムが行き詰まった証でもあり、あらゆる領域における影響は計り知れません。トランプ政権のさらなる保護主義への急速な傾倒で、世界のパワーバランスはどのように変化していくのか注視していく必要があります。

レーニンの言葉に「何十年、何百年あまり起きなかったことが一夜にして起きる」というものがあります。まさに、一夜にして市場環境や歴史の潮目・潮流が変わることがあるのだと実感しました。また、今回のトランプ関税は一種の「パラダイムシフト」でもあり、“先を読む経営”から“先が読めないことを前提にした経営”へと考え方を転換する契機でもあると思います。

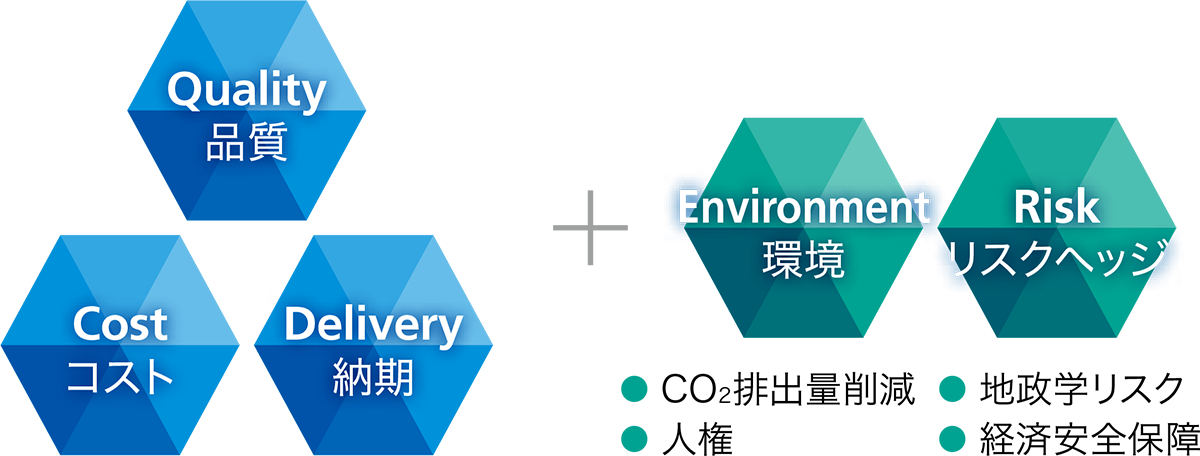

複数の有事が同時多発的に起こっている国際情勢の中で、企業のトップはあらゆるリスクを想定し、何があっても事業を継続するという強い意志を持ってグループ体制を牽引していくことが求められているのだと思います。特にこれからの生産調達・サプライチェーンは、自社都合の視点ではなく、地政学リスクや経済安全保障というメガトレンドの視点で最適化していくことが重要であると、改めて認識を強くしています。

環境と地政学リスクを考慮したサプライチェーン

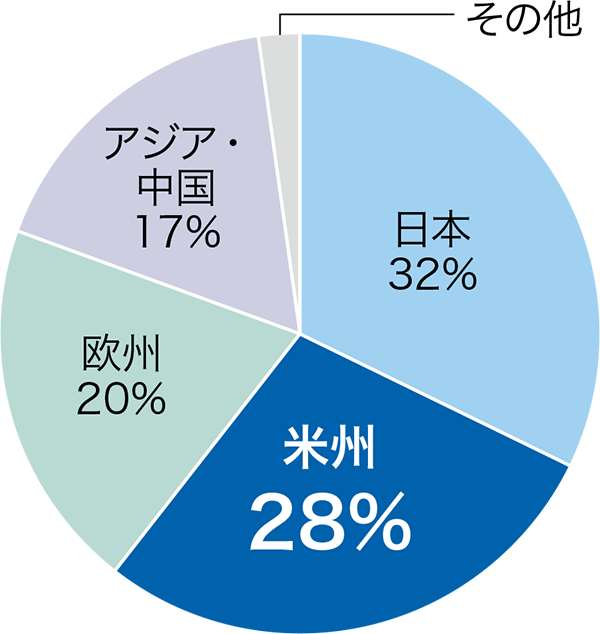

現在、JVCケンウッドグループの連結売上収益に占める米国向け売上構成比は約25%です。特に主力の無線システム事業(S&S分野)においては米国向け売上構成比が高く、またアフターマーケット事業(M&T分野)、メディア事業(ES分野)においても米国を最重要市場と位置付けています。関税率アップへ対応するために社内で迅速にプロジェクトを立ち上げ、価格転嫁、生産地変更、製品ラインアップの見直しなどを実施すると同時に、調達・サプライチェーンの早期見直しに着手しました。

地域別売上構成比率

(2024年度:3,703億円)

(注)米州28%のうち、米国25%

経営統合後、外圧を梃子(てこ)にして工場やR&D、販売会社の拠点再編を断行し、事業改革を成し遂げてきた実績と経験があります。変化への対応力が高い組織とそうでない組織では、業績に大きな差が生じます。環境変化は競合他社に差をつける機会にもなり、変化を乗り越えることで耐性(レジリエンス)をつけ、企業体質をさらに強化できるチャンスと捉えたいと思います。

資本コストに着目した企業価値マネジメント

当社はここ数年の業績向上に伴い株価も上昇し、株主構成比も変化しています。当社の事業状況をより深く理解してもらうために、国内外の投資家や個人株主の皆さまとの対話を通じたIR/SRを強化しています。対話を通じて多岐にわたる課題のフィードバックを得ながら、当社の取り組みをさらにブラッシュアップし、その評価を高めていくことで当社グループの未来への価値創造に伴走していただける仲間を増やしていきます。

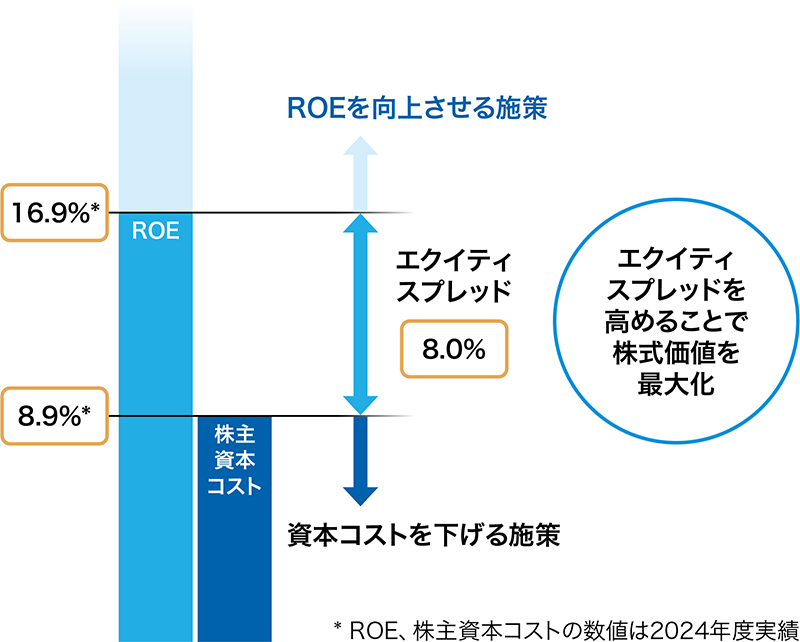

これから当社が真の資本コスト経営を推進するにあたり、ROEや資本コストといった資本市場との「共通言語」をフルに活用してコミュニケーションを深めることが必要です。株主・投資家視点を意識しながら、市場価値と本源的価値を一致させるためにはどのような対策を打つべきなのかなど、資本コストを意識した経営が当社グループの中長期的な成長戦略において不可欠だと考えています。

自社の資本コストや資本収益性を的確に把握し、その内容や市場評価の現状を経営者自身が分析・評価すること、その上で改善に向けた方針や目標、具体的な取り組みを策定し、その内容について株主・投資家へ分かりやすく開示することが求められています。バランスシートや資本効率性に対する考え方が希薄だった当社においては、資本コストに注目し、現状を把握し、ハードルレートを設定した企業価値向上マネジメントを以下のように推進しています。

資本コストを活用した企業価値マネジメント

| 現状把握 | 自社の資本コストの把握 全社ROICが資本コストを上回っているか 資本コストを下回る事業が存在していないか |

|---|---|

| 事業部門への展開 | 全社水準を事業部門へ展開 事業利益、ROIC、フリー・キャッシュ・フロー WACCの活用とハードルレートの設定 |

| あるべき姿 | 中長期で達成すべき目標の設定 達成すべき株価・時価総額 エクイティスプレッドの拡大 |

資本コスト経営の考え方を社内で徹底

2025年5月にパシフィコ横浜で開催した全社マネジメント会議で、当社の全管理職約700名に対して今後の価値創造企業に向けての方針を私から伝えました。その中で、当社の事業ポートフォリオの考え方として、「今後は資本コストを上回る事業、つまり価値を創造する事業については資本の配分を増やし、一方で資本コストを下回る事業、つまり価値を破壊する事業については資本の配分を減らす」と明言しました。日頃、資本市場との接点が少ない多くの管理職にとっては、おそらく戸惑いと驚きがあったかもしれません。

しかしながら、東証プライム市場に身を置く当社は、資本市場と常に真摯に正面から向き合っていかなければなりません。無線システム事業のようにROICが高く成長が見込める事業には経営資源のシフトを加速させる一方で、既存事業においてハードルレートを下回り不採算が継続している事業は、その健康状態によってはメスを入れる、または事業継続の意義をも検討しなければなりません。全体合理性を見失わないで、当社グループを肥沃で広い大地へ導くことが私の使命です。そのため、責任感を持って剛直に決断を下さなければならない局面も覚悟しています。今後の生き残りを図り、稼ぐ力をさらに強くしていくためには、グループ従業員全員で聖域を設けず改革を進めていく必要がある、という強い経営メッセージなのです。

企業と投資家の間で建設的な対話が求められているのと同様に、経営者と従業員の間でも対話のレベルを質・量共に引き上げ、理解を深め、お互いの信頼関係を築き上げていかなければなりません。

真の資本コスト経営の要諦は、「会社の方向付け」と「資源の最適配分」であることを社内でも徹底して、今後も企業価値の向上に取り組んでまいります。

エクイティスプレッドの最大化

現実と未来をつなぐ取締役会へ

「VISION2025」最終年度である2025年度に、監査等委員会設置会社へ移行しました。この新しい機関設計のもと、これまでの成果の定着を図るとともに、次のステージである次期中期経営計画における飛躍のために、取締役会の実効性をさらに向上させることや、執行の強化を進めていくことが必要であると考えています。

ガバナンスの語源であるラテン語の“gubernare”は船の舵を取るという意味であることから、企業の経営者が会社という船の舵を適切かつ効率的に操作して、針路から外れないようにしっかりと保っていかなければならないことを表しているのだと私なりに解釈しています。

一方、コーポレート・ガバナンスは、企業に関する学問の分野の中でも、まだ創成期の段階、日本企業では試行錯誤のステージにあると言えるのではないでしょうか。私は、コーポレート・ガバナンスはこれからも進化させていかなければならないと考えています。「進化」とは、物事が望ましい方向に変化していくことで、発展主義の考えが根底にあります。常により良い方向に向かって進んでいくことは、資本主義の考え方と相性が良いと言えるでしょう。

当社は経営統合から17年が経過しました。当社の成長段階に合わせて最善なコーポレート・ガバナンスをこれからも探求していくことが大切です。ガバナンスは事業を支える「器」であり、この「器」は事業全体を活性化させるものでなければなりません。JVCケンウッドは一企業にすぎませんが、一企業が経営の質を向上させれば、その企業の利益になるだけでなく、場合によっては他の多くの企業や人々の利益にもつながっていくのではないでしょうか。イノベーションがさらなるイノベーションを誘発させることがあるように、良い流れが他企業にも波及することによって当社を含めた業界全体が経営の質を高め、国内外からの投資を日本に呼び込むようにしていくのが望ましい姿であると考えます。

執行は日々の業務に追われ、ともすれば短期的な思考(ショートターミズム)に陥りがちであり、社内では資本の論理から離れていく傾向もあります。それを補う存在として、社外取締役はより幅広い視点で気づきを与え、未来志向でリードする役割が期待されます。その意味では、取締役会は執行と監督の協働により審議の質を高め、現実と未来をつなぐ役割が求められているのです。

人間の五感に訴える深い洞察を

私たちは今、人工知能(AI)に代表される急激なデジタル革命を目の当たりにしています。これからはAIの急速な進化に伴い、人間はより付加価値の高い創造的な業務に注力していかなければなりません。AIと共存する時代に入っている今こそ、人間の根源的な価値を求めていくためにも芸術やアートを含めた感性領域への造詣を深めていくことが求められます。

一方当社では、2024年10月、横浜・本社地区にValue Creation Square(VCS)が完成し、これまで分散していた事業所や事業分野が統合・集結したことにより、縦割り文化や内向き志向を解消し、機能別組織への改編を進めています。本社に隣接するハイブリッド・センターは4階建てで、内部は最上階まで吹き抜けとなっており、開放的で仕切りもなく、共創の場もふんだんに設けています。今回のVCSへの集結では、これまで希薄だった他分野との対話と交流を、直接顔を合わせることによって深め、暗黙知を共有し、ものづくり・技術・デザインの本質を希求することが狙いでもあります。技術だけが独立して存在することはあり得ません。そこには必ず人が介在します。

当社の企業理念にもある「感動」と「安心」を届けるためには、顧客・社会のニーズに照らし合わせて、人間の本質的なニーズに真に迫っていることが必要です。つまり、自分自身の感性を磨き、人間の五感に訴える深い洞察が何よりも大切なのです。そのためには、お互いの異なる主観を共有した上で議論を交わし、客観化し、人と人との関係性の中で泥臭くつくり上げていくプロセスと文化醸成を私は大事にしていきたいのです。

「無駄をなくすのがAI」、「無駄と失敗を繰り返すのが人」です。学び続けて未来を模索し、「どうしてもこれをやり遂げたい」という使命感と情熱を持って、新しい時代を自らの手で切り拓いていく企業でありたいのです。

マインド・ザ・ギャップ!—— 見えない価値を「見える化」する

2024年度は最高益を更新しましたが、これに満足しているわけでは全くありません。もっと当社はできる、まだまだ力を十分に出し切れていない、当社グループには多くの有形・無形の潜在的な優位性があるはずだ、と思っています。

ロンドンの地下鉄では、「Mind the Gap!(ホームとの隙間にご注意ください)」というアナウンスがあります。

“GAP”は隔たりという意味ですが、物理的な距離とも言えますし、現実と理想との乖離とも言えます。現実と理想のギャップは常にあるものですが、より高い理想であればあるほど、今の自分に何が足りず、何を克服していかなければならないのかを教えてくれます。ギャップがあるからこそ、あるべき姿に向かってこれからも突き進んでいかなければならない、という意欲がわいてくるのだと思います。

「マインド・ザ・ギャップ!」心の中で自問自答する。

本源的価値との隔たりや、投資家視点との相違、あるべき姿・会社像との乖離、ものづくりをどう価値創りに結びつけていくか、見えない価値の見える化など、どのようにそのギャップを埋めていくのか。その道のりは決して平坦なものではないと理解していますが、それでもなお野心的な目標を掲げ、強い意欲を持って壁に立ち向かっていくこと。その卓越した熱望と克己心こそが、ヒトも企業も成長させる源泉となるのではないかと思います。

まだ成長の発展途上にあるJVCケンウッドが、5年後、10年後、さらに強くなったと言えるように、足下だけではなく空を見上げて揺るぎない経営基盤を築き上げ、さらに魅力的な企業へ進化していけるよう努めてまいります。